2012年12月20日

2012年最後のガバ

2012年はビンテージ塗装の1年でした。

過去記事を振り返ればM92FS、その後3丁のガバを仕上げ直してますね。

今回のは最後の3丁めのガバ。

前回記事ではマスキングゾルでスライドの部分塗り分けを書きましたが、その後組み立てて完成したもののWOKやM14にどっぷり浸かってて、完成報告は放置状態でしたw

まあそれ程自信作でもなくって、前作のスプリングフィールド・プロフェッショナルカスタムの後にしては見栄えがしなかった事も有り・・・。

ほんとにもう、単に塗り直しただけって話なんですが、スライドのツートンに塗り分けたのがイマイチ判りづらくてすいません。

日中、フラッシュなしで撮影したら、スライドサイドのブルー塗装がちっともブルーじゃなかったという。

蛍光灯の下で撮影すると逆にすごく青くなるんですけどね。

スライドはステンレスシルバーで下塗りしたあと、ブルースチール、そしてマスキングした後スライドサイド以外をエコブラ(ブラックパーカー+パーカーシール)。

フレームはブラックステンレス(ステンレスシルバー+ブラックスチール)。

元の塗装がチタニウムシルバーとブラックパーカーのシンプルな組み合わせだったのとくらべると、かなりどぎつい色調になって「イマイチかも・・・」という自己採点です。

見慣れてくると気にならないですが。

ブッシングはヘアライン加工の後、ガラスコーティング。

刻印は針で深堀りしました。

ノッチはめくれ対策済み。

スライドストップのエッジが落としてあるのがこのモデルの特徴なのか、もとからこういう仕様でした。

トリガー横の大型のリーフカットは、手の小さな自分には合っています。

特徴的なハイグリップ加工も不思議なグリップフィーリングで握りやすい。

このウイルソンの浅めのカスタム刻印があるおかげで平面出しが出来ない訳なんですが、これがないとただのコルトだし。

シリーズ'80スライドにA1フレームという構造的ちぐはぐさは見ない振りでよろしくw

全体に軽くヘアラインを付けてあるんだけど、写真だと光の加減で全然判らない。

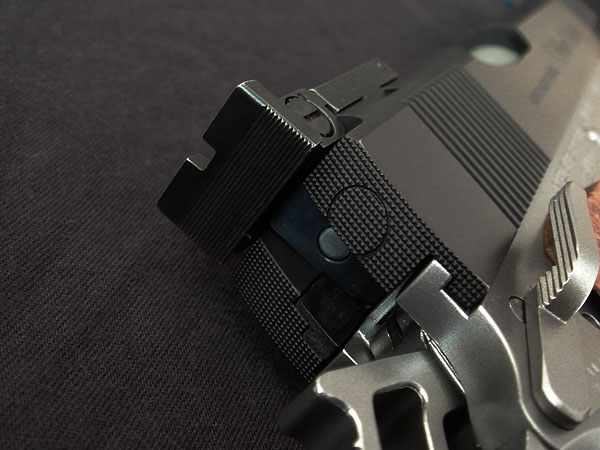

ぽってり黒塗装がされていたボーマーサイトも、今回は仕上げ直してブルーイングしました。

青っぽくしたくなかったのに青っぽくなってしまって、なんか変。

色々うまく行かない事が多かったです。

フロントサイトも青くなってしまった。

真っ黒になるブルーイング液ってなんか無いですかね??

ファイアリングピン周りもリアル化し、スライドのガタも熱湯矯正で締めてあります。

グリップセフティとフレームの合わせ目が奇麗に合ってないのがイマイチですけど、コレを修正するのは大変なんでしょうね。

フレーム側金属パーツはすべて塗装です。

反射防止セレーションが入ったスライドトップ。

ウイルソン刻印のメタルチャンバーカバーは特に磨き直しもせず、いい感じの鈍銀。

純銀じゃなく、鈍銀ねw 鈍い銀色ってことです。

基本的には再現モデルじゃなく、純粋オラガバカスタムです。

<おまけ>

参考にした実銃写真です。

こんなに青いスライドではないですw

それとブルーイング前のボーマーサイト。

ヘアラインが奇麗でしょw

過去記事を振り返ればM92FS、その後3丁のガバを仕上げ直してますね。

今回のは最後の3丁めのガバ。

前回記事ではマスキングゾルでスライドの部分塗り分けを書きましたが、その後組み立てて完成したもののWOKやM14にどっぷり浸かってて、完成報告は放置状態でしたw

まあそれ程自信作でもなくって、前作のスプリングフィールド・プロフェッショナルカスタムの後にしては見栄えがしなかった事も有り・・・。

ほんとにもう、単に塗り直しただけって話なんですが、スライドのツートンに塗り分けたのがイマイチ判りづらくてすいません。

日中、フラッシュなしで撮影したら、スライドサイドのブルー塗装がちっともブルーじゃなかったという。

蛍光灯の下で撮影すると逆にすごく青くなるんですけどね。

スライドはステンレスシルバーで下塗りしたあと、ブルースチール、そしてマスキングした後スライドサイド以外をエコブラ(ブラックパーカー+パーカーシール)。

フレームはブラックステンレス(ステンレスシルバー+ブラックスチール)。

元の塗装がチタニウムシルバーとブラックパーカーのシンプルな組み合わせだったのとくらべると、かなりどぎつい色調になって「イマイチかも・・・」という自己採点です。

見慣れてくると気にならないですが。

ブッシングはヘアライン加工の後、ガラスコーティング。

刻印は針で深堀りしました。

ノッチはめくれ対策済み。

スライドストップのエッジが落としてあるのがこのモデルの特徴なのか、もとからこういう仕様でした。

トリガー横の大型のリーフカットは、手の小さな自分には合っています。

特徴的なハイグリップ加工も不思議なグリップフィーリングで握りやすい。

このウイルソンの浅めのカスタム刻印があるおかげで平面出しが出来ない訳なんですが、これがないとただのコルトだし。

シリーズ'80スライドにA1フレームという構造的ちぐはぐさは見ない振りでよろしくw

全体に軽くヘアラインを付けてあるんだけど、写真だと光の加減で全然判らない。

ぽってり黒塗装がされていたボーマーサイトも、今回は仕上げ直してブルーイングしました。

青っぽくしたくなかったのに青っぽくなってしまって、なんか変。

色々うまく行かない事が多かったです。

フロントサイトも青くなってしまった。

真っ黒になるブルーイング液ってなんか無いですかね??

ファイアリングピン周りもリアル化し、スライドのガタも熱湯矯正で締めてあります。

グリップセフティとフレームの合わせ目が奇麗に合ってないのがイマイチですけど、コレを修正するのは大変なんでしょうね。

フレーム側金属パーツはすべて塗装です。

反射防止セレーションが入ったスライドトップ。

ウイルソン刻印のメタルチャンバーカバーは特に磨き直しもせず、いい感じの鈍銀。

純銀じゃなく、鈍銀ねw 鈍い銀色ってことです。

基本的には再現モデルじゃなく、純粋オラガバカスタムです。

<おまけ>

参考にした実銃写真です。

こんなに青いスライドではないですw

それとブルーイング前のボーマーサイト。

ヘアラインが奇麗でしょw

2012年12月16日

パイソングリップ完成

マルベリーフィールドのオーバーサイズパイソングリップです。

前回ウレタンニスを塗布してから、その後ずっとM14の木ストにかかりっぱなしになって放置状態でした。

そのおかげでウレタンもすっかり乾燥したようで、コンパウンド磨きをかける事にしました。

左側が前回までの状態。

つや消しクリアーがもう本当につや消しで、なんか塗ってあるの?って感じの質感。

実はかなり厚めにウレタンが塗ってあるんです。

なのでコンパウンドで磨くと右側のようなツヤツヤになります。

チェッカーの部分はコンパウンド掛けられないので、つや消しのまま。

反対側も。

着色ニスがツヤツヤしてるのは安っぽかったけど、クリヤーを重ねてツヤ有りにすると透明感がすごい。

最初からツヤ有りのクリヤーにしとけば良かったのかな〜?

まあなるようになれでやってるからw

で、完成♪

なかなか雰囲気出てます。

装着!

純正のプラグリップとも比較。

断然木グリの方がいいわ。(当たり前)

チーク材でもこんなにツヤツヤになるもんですね〜。

もともとは導管がバリバリ走ってたんですけどね。

チェッカー部分はテカテカじゃないので、グリップ感もサラッとしててホールドしやすい。

今年ももう残りわずかになってきました。

そうだ明日は選挙♪

前回ウレタンニスを塗布してから、その後ずっとM14の木ストにかかりっぱなしになって放置状態でした。

そのおかげでウレタンもすっかり乾燥したようで、コンパウンド磨きをかける事にしました。

左側が前回までの状態。

つや消しクリアーがもう本当につや消しで、なんか塗ってあるの?って感じの質感。

実はかなり厚めにウレタンが塗ってあるんです。

なのでコンパウンドで磨くと右側のようなツヤツヤになります。

チェッカーの部分はコンパウンド掛けられないので、つや消しのまま。

反対側も。

着色ニスがツヤツヤしてるのは安っぽかったけど、クリヤーを重ねてツヤ有りにすると透明感がすごい。

最初からツヤ有りのクリヤーにしとけば良かったのかな〜?

まあなるようになれでやってるからw

で、完成♪

なかなか雰囲気出てます。

装着!

純正のプラグリップとも比較。

断然木グリの方がいいわ。(当たり前)

チーク材でもこんなにツヤツヤになるもんですね〜。

もともとは導管がバリバリ走ってたんですけどね。

チェッカー部分はテカテカじゃないので、グリップ感もサラッとしててホールドしやすい。

今年ももう残りわずかになってきました。

そうだ明日は選挙♪

2012年12月13日

M14ぷちカスタム

WE M14のボルトストップをリアルファンクションカスタムパーツに交換したら動きが渋くなって機能しなくなった。

その擦り合わせをやってみましたが・・・

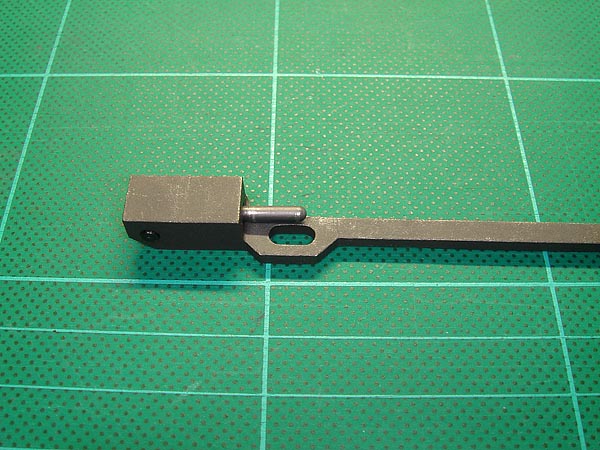

右がカスタムパーツで、左が純正。

大きさが違います。

カスタムパーツの方が大きくなった為に作動が重くなるのは仕方ないのですが、ボルトストップが作動しない原因はそれ以上にマガジンの押し上げレバーとの妙な引っかかりに有りそうです。

矢印の角のところが純正品に比べ、カスタムパーツはエッジが尖ってて引っかかってるみたいなのです。

押し上げレバーの斜面の段差のところにね。

このレバーは真下から真上に押し上げるのではなく、回転運動でレバーの斜面をボルトストップの突起が滑り上がるような動きをするため、この段差が引っかかって止まってしまうのです。

で、角の部分を純正パーツに習って丸めてあげました。

これで引っかかりはかなり軽減したのですが、パーツ自体が大型化したのがやっぱり尾を引いてか動作が渋いのは変わりませんでした。

純正では小さなボルトストップを持ち上げるだけだけど、カスタム後は大きくなったパーツ+リリースボタンまで持ち上げないといけませんからね。

で、結局最後の手段としてマガジンのフォロアースプリングを30連のものと交換するときに、少しだけ引っ張って延ばしてテンションを強めてやりました。

そしたら奇麗に解決。

この方法はWAのガバでも前にやった事が有って、中古などのへたったマガジンではよくボルトストップが掛からない事が有るんですが、フォロアースプリングを延ばしてやると元気に復活します。

今では最終弾を打ち切ったらガーンとボルトストップが掛かります。

続いてタペットプレートの後部に挿入されてる部品。

後ろに筒状の樹脂のカラーが付いてます。

セレクターをフルオートにしたとき、このカラーが若干長過ぎてローディングノズルが弾をチャンバーの適正位置に押し込みきれなくなるという話が有ります。

1.5mm切り落としました。

Oリングを用意。

間に1mm幅のOリングを挟んで、全長を0.5mm切り詰めた事になります。

Oリングは緩衝材の役目を期待して追加しました。

組み込んで出来上がりのお手軽カスタム。

これでフルオート時の集弾性が良くなります。

最後は失敗。

マガジンの注入バルブを日本仕様のオプションパーツに交換しようとして壊してしまいました。

そんなに力一杯締め込んだつもりも無かったのに、気づいたらネジの頭のところがモゲかかってて、一旦また取り外したらやっぱりちぎれてました。

あきれるほど軟弱なパーツです。

代わりのものは無いかと思ってジャンクボックスから古いWAのマガジンを拾ってきて、注入バルブを使ってみたら、ちょっとヤスリで丈を調整するだけで問題なく使えました。

ぎゅっと締め込んでも千切れたりもしません。

WAのマガジンはバラすとお宝の山です。

タペットプレートのOリングもここからいただきました。

その擦り合わせをやってみましたが・・・

右がカスタムパーツで、左が純正。

大きさが違います。

カスタムパーツの方が大きくなった為に作動が重くなるのは仕方ないのですが、ボルトストップが作動しない原因はそれ以上にマガジンの押し上げレバーとの妙な引っかかりに有りそうです。

矢印の角のところが純正品に比べ、カスタムパーツはエッジが尖ってて引っかかってるみたいなのです。

押し上げレバーの斜面の段差のところにね。

このレバーは真下から真上に押し上げるのではなく、回転運動でレバーの斜面をボルトストップの突起が滑り上がるような動きをするため、この段差が引っかかって止まってしまうのです。

で、角の部分を純正パーツに習って丸めてあげました。

これで引っかかりはかなり軽減したのですが、パーツ自体が大型化したのがやっぱり尾を引いてか動作が渋いのは変わりませんでした。

純正では小さなボルトストップを持ち上げるだけだけど、カスタム後は大きくなったパーツ+リリースボタンまで持ち上げないといけませんからね。

で、結局最後の手段としてマガジンのフォロアースプリングを30連のものと交換するときに、少しだけ引っ張って延ばしてテンションを強めてやりました。

そしたら奇麗に解決。

この方法はWAのガバでも前にやった事が有って、中古などのへたったマガジンではよくボルトストップが掛からない事が有るんですが、フォロアースプリングを延ばしてやると元気に復活します。

今では最終弾を打ち切ったらガーンとボルトストップが掛かります。

続いてタペットプレートの後部に挿入されてる部品。

後ろに筒状の樹脂のカラーが付いてます。

セレクターをフルオートにしたとき、このカラーが若干長過ぎてローディングノズルが弾をチャンバーの適正位置に押し込みきれなくなるという話が有ります。

1.5mm切り落としました。

Oリングを用意。

間に1mm幅のOリングを挟んで、全長を0.5mm切り詰めた事になります。

Oリングは緩衝材の役目を期待して追加しました。

組み込んで出来上がりのお手軽カスタム。

これでフルオート時の集弾性が良くなります。

最後は失敗。

マガジンの注入バルブを日本仕様のオプションパーツに交換しようとして壊してしまいました。

そんなに力一杯締め込んだつもりも無かったのに、気づいたらネジの頭のところがモゲかかってて、一旦また取り外したらやっぱりちぎれてました。

あきれるほど軟弱なパーツです。

代わりのものは無いかと思ってジャンクボックスから古いWAのマガジンを拾ってきて、注入バルブを使ってみたら、ちょっとヤスリで丈を調整するだけで問題なく使えました。

ぎゅっと締め込んでも千切れたりもしません。

WAのマガジンはバラすとお宝の山です。

タペットプレートのOリングもここからいただきました。

2012年12月11日

M14スコープマウント

WE M14にスコープを載せました。

これでいよいよ最初にイメージしてた完成型を達成です♪

マガジン込みでものすごい重さです。

こんな重い銃は我がコレクション中で最高峰でしょう。

デジタル体重計で量ったアバウトな数値で5.6kg。

体重計なので小数点以下は200gずつしか表示出来ませんw

スコープはマルイのプロスコープズームだっけかな?

前後にバトラーキャップを後から買い足して付けてます。

フロント側のリングんところが赤く変色してます。

これってアルマイトの不具合って奴?

バイポッドもスコープもM14に奪われたVSRにはドクターレプリカミニドットを。

これはこれでスポーティーでかっこいい。

マウントベースはG&Pのマルイ用を購入しました。

WE純正のものより1000円程度安いので、ポン付け出来るとも無理だとも言われてて結局どっちなのか判らぬままこれにしました。

あまりにも一度に色々買いそろえるとなると、少しでも値段が安い方が勝ちますね。

もし不具合があればヤスリで何とかなるだろう・・・・。

ジャキーーン!

つか、まだボルトストップ掛からないんだよねw

なんとかせねばw

てかこのマウント思いっきり左に傾斜してるからw

やっぱマルイ用は駄目だw

ポン付け出来ても問題大有りでした。チャンチャン♪

2012年12月09日

木スト仕上げ直しの完成

WE M14の木スト仕上げ直しが終わり、ようやく組み立てました。

じつはまだ触ると冷やっとする木ストです。

手にオイルが付いてくる事は無いので指触乾燥はしてますが、まだカラッと完全乾燥した訳ではなさそう。

バイポッドをつけてみました。

床の間があればこのまま飾っておきたいぐらいですが、うちの和室にはそんな良いものは無い。

バイポッドで立てると金属のバットプレートの先が床に当たってるので、そのままボルト操作をしたらフローリングに傷がついた。(´Д⊂ヽ

加工傷が酷かった側面のネジのところもすっかり直った。

ボルトリリースはRA-Techのカスタムパーツに取り替えてあります。

最終弾を打ち切ってもボルトストップは掛かりません。

原因を調べたらやっと解りました。

ボルトストップレバーを押し上げるマガジン側のパーツですが、スロープになってるところに意味の分からない段差が付けられており、これが押し上げる途中でレバーのエッジに引っかかってしまうのが原因のよう。

何の為の段差なのか??

クリック感や弾みをつける為のものなのか?

この段差につまずかないよう、ボルトストップの方のエッジを丸めるかすれば引っかからずに行けると思います。

段差の方は下手に削るとボルトストップの押上量が足りなくなる恐れがあるのでいじらない方が良いでしょう。

ハンドガードカバーはテカテカ艶有りだったのが安っぽかったから、クレンザーで研磨しました。

プラスチックのテカリをとるならクレンザーがお手軽ですw

コレ以上を望むならブラストかけるしかないかもね。

いい! すばらしい木目だ♪

表面のニスとその下の染料が染み込んだ部分を削り取った事で各部が一皮薄くなって、横から透かして見ると隙間が出来てたりする。

トリガーボックスの固定部も隙間が出来てガタが生まれたので、間にプラ板を挟んでガタ取りをしました。

SGWさんがコメントで注意してくれたおかげでこの程度で済みました。

感謝してます♪

あとで知ったんですが、この窪んだところも削りすぎたら、タペットプレートというパーツが手前に脱落する不具合が起こる部分でした。

自分はそれほど削ってなかったので、何とか爪が引っかかって外れずに耐えてます。

もし自分のように木ストの仕上げ直しをされる場合は気をつけてください。

矢印のところにハマってたパーツは、いずれスコープマウントを装着するときに取り外さなきゃならないので付けてません。

M14にバイポッドを奪われたVSR-10 Gスペック。

この後スコープも奪われる予定w

そうなったらドクターミニドットサイト辺りを付けて、取り回しの良いエアコキボルトアクションライフルとして冬場のお座敷銃となる予定です。

リコイル無くてつまんないんだよね。

2012年12月07日

木スト仕上げ直しの5

ワトコオイルを使ってオイルフィニッシュのM14木製ストック。

前回は刷毛塗り1回目の記事でしたが、今回は2回目の塗りも終えて24時間以上たち、最後の仕上げを行います。

2回目の塗りを行った時はウエットサンディング、すなわちオイルで濡れた状態で研磨するというのもやりました。

削った粉とオイルが木の導管を塞ぎ、更に表面を滑らかにするという行程です。

それから丸一日、窓際で外気にさらして表面を乾燥させたので、今日は最後の総仕上げのつもりでシャイネックス#1500で軽く擦ります。

オイルのテカリはすっかりなくなって、サラサラの肌触り。

DIYでオイルフィニッシュにハマる人の気持ちが良くわかります。

無塗装とはまた違うしっとりと滑らかな手触りです。

ここからデジタルカメラの性能の限界にせまるマクロ撮影で、オイルフィニッシュの表面を接写してみましたのでどうぞ!

柔らかなウエーヴを描いた木の表面ですが、導管が集まってる部分(繊維の断面)がオイルの吸収が良く、そのぶん色も濃くなりますね。

最後に拡大鏡ごしのマクロ撮影で、オイルフィニッシュのミクロの世界へw

こうして見ると木の繊維の隙間や導管に、飴のようにオイルがたまって固着してる様子が分かります。

ウレタンニスを薄く塗ってもこんな感じだと思いますが、ウレタンだとカチカチに硬いのに対して、オイルは硬化しても柔軟性を保つようですね。

それがしっとりとした手触りを生むのでしょう。

シャイネックスで全体の毛羽立ちもとって、このまま終了でも良いんだけど3回目のオイルをやっちゃいます。

もうこのぐらいになってくると、1回目の塗りの時のようにたっぷり刷毛塗りしても吸い込まないので、ボロ布にストローを使って数滴染み込ませ、それを木肌に延ばすような感じでいいでしょう。

ボロ布は実は着古したTシャツですw

木目にそって延ばす。

この先のメンテナンスもこんな感じでいいでしょうね。

グリップのところなんかも手汗などでガサガサしてきたりするんだろうけど、その時はこんな風にまたオイルをくれてやればよかんべ!

自家製ブルーベリーソース、じゃなくてワトコオイルのブレンド。

ラベルの下のラインのところまで作ったけど、ストック1本仕上げても半分も減ってない。

こんなに余るとは思わなかった。

この先メンテに使うとして、もっとしっかりとした密封容器に移した方が良いかな。

オイルフィニッシュの事を書いたら、後始末の事も触れておかないと。

オイルを拭ったボロ布などは自然発火する事があるらしい。

オイルが乾燥する過程で発熱するのが原因だとか。

以前TVで実験VTR見た事あります。

タオルかなんかだったと思うけど、洗濯して乾燥機に入れたら出火したとか、丸めて洗濯かごに入れておいたら出火したとか。

なので捨てる時は水に浸してビニール袋に濡れたまま密封して捨てるのがいいらしい。

あと熱が籠らなければ燃える事は無いので、このように広げておけばまず大丈夫。

前回は刷毛塗り1回目の記事でしたが、今回は2回目の塗りも終えて24時間以上たち、最後の仕上げを行います。

2回目の塗りを行った時はウエットサンディング、すなわちオイルで濡れた状態で研磨するというのもやりました。

削った粉とオイルが木の導管を塞ぎ、更に表面を滑らかにするという行程です。

それから丸一日、窓際で外気にさらして表面を乾燥させたので、今日は最後の総仕上げのつもりでシャイネックス#1500で軽く擦ります。

オイルのテカリはすっかりなくなって、サラサラの肌触り。

DIYでオイルフィニッシュにハマる人の気持ちが良くわかります。

無塗装とはまた違うしっとりと滑らかな手触りです。

ここからデジタルカメラの性能の限界にせまるマクロ撮影で、オイルフィニッシュの表面を接写してみましたのでどうぞ!

柔らかなウエーヴを描いた木の表面ですが、導管が集まってる部分(繊維の断面)がオイルの吸収が良く、そのぶん色も濃くなりますね。

最後に拡大鏡ごしのマクロ撮影で、オイルフィニッシュのミクロの世界へw

こうして見ると木の繊維の隙間や導管に、飴のようにオイルがたまって固着してる様子が分かります。

ウレタンニスを薄く塗ってもこんな感じだと思いますが、ウレタンだとカチカチに硬いのに対して、オイルは硬化しても柔軟性を保つようですね。

それがしっとりとした手触りを生むのでしょう。

シャイネックスで全体の毛羽立ちもとって、このまま終了でも良いんだけど3回目のオイルをやっちゃいます。

もうこのぐらいになってくると、1回目の塗りの時のようにたっぷり刷毛塗りしても吸い込まないので、ボロ布にストローを使って数滴染み込ませ、それを木肌に延ばすような感じでいいでしょう。

ボロ布は実は着古したTシャツですw

木目にそって延ばす。

この先のメンテナンスもこんな感じでいいでしょうね。

グリップのところなんかも手汗などでガサガサしてきたりするんだろうけど、その時はこんな風にまたオイルをくれてやればよかんべ!

自家製ブルーベリーソース、じゃなくてワトコオイルのブレンド。

ラベルの下のラインのところまで作ったけど、ストック1本仕上げても半分も減ってない。

こんなに余るとは思わなかった。

この先メンテに使うとして、もっとしっかりとした密封容器に移した方が良いかな。

オイルフィニッシュの事を書いたら、後始末の事も触れておかないと。

オイルを拭ったボロ布などは自然発火する事があるらしい。

オイルが乾燥する過程で発熱するのが原因だとか。

以前TVで実験VTR見た事あります。

タオルかなんかだったと思うけど、洗濯して乾燥機に入れたら出火したとか、丸めて洗濯かごに入れておいたら出火したとか。

なので捨てる時は水に浸してビニール袋に濡れたまま密封して捨てるのがいいらしい。

あと熱が籠らなければ燃える事は無いので、このように広げておけばまず大丈夫。

2012年12月05日

木スト仕上げ直しの4

WEのM14木製ストックをオイルフィニッシュにすべく、前回ブレンドしたワトコオイルです。

ワトコオイルってどんな匂いかなと思ったら、ネットで言われてるような「くさい」悪臭ではなかった。

甘いような匂いで嫌じゃない・・・でも、長時間閉め切った部屋で嗅いでると吐き気がしそうな具合が悪くなる気がしました。

換気は絶対必要ですね。

というわけで、早速塗り開始!

オイルなんでサラサラ、そして非常に良くのびる。

白木に戻った肌にスッと染み込んで色がつきますね〜。

ニスと違って塗った先から乾いたりしないので、しつこく刷毛でヌリヌリしても刷毛目が残ったりする事は無いし、濡れてるところを新聞紙の上に無造作にひっくり返したって構わない。

どうせ後で塗ったところの余分なオイルをボロ切れで拭き取るんだから。

なんて楽な塗装だろうか!

あっという間に全体が・・・。

ちょっと予想してたより赤い方に色が向いてしまったかな?

でもまあこのぐらいならM14としてアリでしょ。

変なムラもなく塗れました。

下地の処理が良かったのと、手の脂が付かないよう軍手をしていたおかげでしょう。

この辺は普通の塗装と共通だなあと思います。

つか木目の際立ち方がハンパ無いですね〜♪

最初の状態だった時は、この木には木目なんて無いんじゃなかろうかと思ってたのにw

いいな〜♪

ちなみにまだ拭き取ってないので、オイルがテラテラしてます。

このグリップのところの導管が集まってる部分はオイルの吸い込みが良い。

したがって色も必然的に濃くなります。

全体の余分なオイルをボロ布で丹念に拭き取った後、窓際の風通しの良いところに吊るしておきます。

普通の亜麻仁油と比べると結構乾燥は早いみたいです。

いや〜なかなか良い感じになってますよ〜♪

仕上げ直す前の状態。

こんな感じが、あんな感じにね〜w

2012年12月04日

木スト仕上げ直しの3

前回から更にスポンジヤスリなどで表面を整え、すっかりスッピン肌になったM14の木ストです。

グリップの辺りは特に握りやすいよう念入りに形を整えて、多分購入時よりずいぶん細くなってるんじゃないかと思います。

また木を研磨するのはプラスチックと違って、ヤスリで擦る方向が決まっていることに気づきました。

動物の毛に例えるならば、ブラシをかける方向が逆だと毛が逆立ってめちゃくちゃになるように、木の繊維に逆らって研磨すると毛羽立って滑らかになりません。

写真のグリップ周辺が一番複雑な形状をしており、矢印の方向で繊維を逆立てないように研磨するのが大変でした。

しかし、うまく研磨すると木目がくっきりと浮かび上がって見えますね。

繊維が逆立つと表面が白っぽく荒れるので木目もかすんで見えてしまいます。

さて、オイルフィニッシュで仕上げる前に、今回はバイポッドを取り付けられるようにアダプターの取り付け加工をしておきます。

写真のパーツはLayLaxのM14バイポッドアダプターです。

もともとマルイの電動M14用なので、ポン付けは出来ません。

結構ストック側の加工が必要でした。

購入に際してどういう構造のパーツなのかネットで調べまくったのですが、分割した写真が一枚も無かったので載せてみました。

アダプター本体のポッチ部分と、真鍮のスペーサー、そしてネジで構成されてます。

ストック側の加工です。

加工前の写真を撮り忘れましたが、もともと小さな穴が貫通してるだけだったところにスペーサーとネジの頭が収まる分の穴の拡張が必要です。

リューターでゴリゴリ削って写真のように。

左のスイベル取り付け用のネジ穴はもとから加工されていたもので、まあそれと同じような感じにするわけです。

そして拡張した部分にスペーサーをはめ込み・・・。

下からはアダプターを差し込み・・・。

(撮影の前に一度取り付けた跡が木肌についてますね。 強度は十分ありそうでした。)

内側からネジで留めて出来上がり。

これがあればいつでも手持ちのハリスタイプバイポッドつけられます。

さて次回はいよいよオイル塗布します♪

用意したのはワトコオイルという亜麻仁油ベースの仕上げ剤で、着色しながらオイル仕上げが出来るという製品。

最初マホガニーを用意したんですが、割り箸で色の感じを試したらワインレッドのような派手な色だったので、後からダークウォルナットを追加購入してきました。

この二つを1対1でミックスしたのが左のジャムの瓶に入ってます。

ブルーベリージャムというのが可笑しいですが、ミックスしたオイルがまさにそんな色w

上の割り箸がそれぞれ単色で塗った場合の色。

下がミックスしたものです。

マホガニーはアルタモントのローズみたいな派手な赤で、ハンドガンのグリップにはオシャレかもしれないけどライフルのストックにはちょっと目立ちすぎてあり得ない。

ダークウォルナットは渋いアンティークにはいいけどM14ぽくない。

二つを混ぜたらいい感じ♪

やっぱ欲しい色は自分で作らないと駄目なように世の中なってるね。

ガン塗料にしても着色オイルにしても。

それでよけいに出費がかさむけど。