2022年09月20日

銀メッキM9A1

大型台風14号が温帯低気圧に変わり、脅威は過ぎ去ったという。

一昨日は突然に停電に見舞われ、一瞬驚いたもののすぐに復旧してくれたので助かった。

落雷と同時だったからパソコンとかやられちゃったりしたかなと焦った。

映画かドラマでか、一瞬画面に見えた銀のベレッタが妙に良くて、ステンレスの重みというのか塊感に物欲が急に刺激された。

ステンレスの92F系が、それもメッキのやつが欲しくなって色々探したところ、結局手に入れることが出来たのはマルシンのモデルガン。

組み立てキットのM9A1。

組み立てキットのメッキモデルはパーティングラインが全て処理済みで、多少の擦り合わせをしつつもただ組むだけで出来るので楽である。

普通のM9と、この角張ったフレームのM9A1を選べたが、M9A1の方が新規金型ということでこっちを選択。

ステンレスのM9A1というのが実銃にもあるのか知らないけど、物欲は十分満たされたのでよし。

メッキモデルはHWモデルなどと違って、バレルと本体の色合いが揃ってるのでそこもよし。

マルシン製品の割にはカッチリした感じでヒケも少なく、なかなか鑑賞に堪えるというか、ちゃんとしてる。

少なくとも改修前のガバ系のようなぐったり感はしない。

リアサイトだけプラスチッキーだったので、平面出しをして艶消し黒で塗装した。

発火カートリッジの手動による装填排莢をしてみてもスムーズで、実際に発火させても調子良く動きそうな感じがする。

ただしショートリコイルの動きが変で、スライドが後退してもバレルは残り、スライドが後退し切る段になってやっとバレルが追従して引っ込むという。

これもモデルガンの発火に特化したアレンジなのだろうか。

マガジンもなかなかカッコ良く出来ていて、渋いマットな、チタンシルバーのような色で高級感すら感じる。

グリップはパックマイヤーのG10に換えている。

ポン付けで着くのだが、角が当たって痛い部分をヤスリで削って落としている。

目の細かいサンドペーパーで整えるだけで、削った部分が判らなくなるG10素材は面白い。

全体として悪くなかったのだけれど、手にした時の軽さはやはり仕方がないのかな。

あと刻印が太くて浅いです。

一昨日は突然に停電に見舞われ、一瞬驚いたもののすぐに復旧してくれたので助かった。

落雷と同時だったからパソコンとかやられちゃったりしたかなと焦った。

映画かドラマでか、一瞬画面に見えた銀のベレッタが妙に良くて、ステンレスの重みというのか塊感に物欲が急に刺激された。

ステンレスの92F系が、それもメッキのやつが欲しくなって色々探したところ、結局手に入れることが出来たのはマルシンのモデルガン。

組み立てキットのM9A1。

組み立てキットのメッキモデルはパーティングラインが全て処理済みで、多少の擦り合わせをしつつもただ組むだけで出来るので楽である。

普通のM9と、この角張ったフレームのM9A1を選べたが、M9A1の方が新規金型ということでこっちを選択。

ステンレスのM9A1というのが実銃にもあるのか知らないけど、物欲は十分満たされたのでよし。

メッキモデルはHWモデルなどと違って、バレルと本体の色合いが揃ってるのでそこもよし。

マルシン製品の割にはカッチリした感じでヒケも少なく、なかなか鑑賞に堪えるというか、ちゃんとしてる。

少なくとも改修前のガバ系のようなぐったり感はしない。

リアサイトだけプラスチッキーだったので、平面出しをして艶消し黒で塗装した。

発火カートリッジの手動による装填排莢をしてみてもスムーズで、実際に発火させても調子良く動きそうな感じがする。

ただしショートリコイルの動きが変で、スライドが後退してもバレルは残り、スライドが後退し切る段になってやっとバレルが追従して引っ込むという。

これもモデルガンの発火に特化したアレンジなのだろうか。

マガジンもなかなかカッコ良く出来ていて、渋いマットな、チタンシルバーのような色で高級感すら感じる。

グリップはパックマイヤーのG10に換えている。

ポン付けで着くのだが、角が当たって痛い部分をヤスリで削って落としている。

目の細かいサンドペーパーで整えるだけで、削った部分が判らなくなるG10素材は面白い。

全体として悪くなかったのだけれど、手にした時の軽さはやはり仕方がないのかな。

あと刻印が太くて浅いです。

2020年12月16日

ブルーイング完成

マルシンのモデルガンキット、COLT .25 AUTOのHWモデルのブルーイングが完成しました。

完成っていうとなんか微妙な気分ですが、終了というのが正確かも。

もうこれでいいや、って思った時点がゴールみたいな作業なんで…

自己採点で75点、まあこんなもんかなというレベルの仕上がりになりました。

完璧に思い描いた通りに出来ていたら90点。

思ってた以上に上手く出来たら100点、驚くほどアメージングな仕上がりで腰抜けたらそれ以上の点という採点基準です。

なぜかリップスティック。

銃の小ささがわかるように並べてみました。

冬になると自分はこれが欠かせません。

寝る前にもこれを塗らないと布団の中で唇が突っ張りますので、ベッドサイドにもリップを常備しています。

リップを使って銃を立ててみます。

金属光沢はあるものの、鏡面にはなりませんでした。

とはいえ、ブルーイング前のHWの状態からしたら頑張った方でしょう。

ヒケを無くしつつ、エッジを利かせた仕上げはなかなか上質に見えます。

刻印は綺麗に残りましたね。

塗装と違ってブルーイングは刻印が浅くても少しでも残れば、上からコーティングされて埋まることはないので楽です。

ハンマーとトリガーはシルバー調にブルーイング、セフティレバーとマガジンキャッチはブルーに染め分けています。

スライドとフレームも同様にブルー液を変えて、仕上げの色調にわずかに差をつけています。

全工程で三週間ぐらいかけたでしょうか。

これやってる最中は無駄な物欲が湧いてくるのを抑え込んでおけます。

完成っていうとなんか微妙な気分ですが、終了というのが正確かも。

もうこれでいいや、って思った時点がゴールみたいな作業なんで…

自己採点で75点、まあこんなもんかなというレベルの仕上がりになりました。

完璧に思い描いた通りに出来ていたら90点。

思ってた以上に上手く出来たら100点、驚くほどアメージングな仕上がりで腰抜けたらそれ以上の点という採点基準です。

なぜかリップスティック。

銃の小ささがわかるように並べてみました。

冬になると自分はこれが欠かせません。

寝る前にもこれを塗らないと布団の中で唇が突っ張りますので、ベッドサイドにもリップを常備しています。

リップを使って銃を立ててみます。

金属光沢はあるものの、鏡面にはなりませんでした。

とはいえ、ブルーイング前のHWの状態からしたら頑張った方でしょう。

ヒケを無くしつつ、エッジを利かせた仕上げはなかなか上質に見えます。

刻印は綺麗に残りましたね。

塗装と違ってブルーイングは刻印が浅くても少しでも残れば、上からコーティングされて埋まることはないので楽です。

ハンマーとトリガーはシルバー調にブルーイング、セフティレバーとマガジンキャッチはブルーに染め分けています。

スライドとフレームも同様にブルー液を変えて、仕上げの色調にわずかに差をつけています。

全工程で三週間ぐらいかけたでしょうか。

これやってる最中は無駄な物欲が湧いてくるのを抑え込んでおけます。

2020年12月11日

ブルーイング作業進行

一日のコロナ感染者数がどんどん増えてきています。

北海道が大変らしいですが、冬の到来と共に感染増加の不安が的中したというところでしょうか。

そんな今日この頃、自宅でまったりシコシコとモデルガンのブルーイング作業をしているワタクシ。

外に出ずとも、他人と合わずとも家の中で一人充実した時間を楽しめる趣味を持ってるということが今やオタクの強み?。

前回二丁買いしたマルシンのモデルガンキット、コルト.25オートのHWの方です。

素組みで動作確認をして問題なかったので、再びバラしてパーティングライン処理や平面出しなどの下準備。

刻印はそこそこ大丈夫な感じで、平面を出しても消えることはありませんでした。

マルシンのメーカー刻印もそのままで、あえて残します。

写真はスライドの方だけモデラで金属粒子の目潰しを行ったので、金属光沢が出ていますが、どうも思ったより綺麗にいきません。

あとあと分かったのですが、真鍮ブラシをかけた方が良かったみたいです。

真鍮ブラシを樹脂面にかけると、せっかく綺麗にペーパーがけしたところに傷が付いたりするので敬遠していましたが、傷がつこうが何しようが真鍮ブラシをかけると表面の金属感がかなりアップするみたいです。

真鍮ブラシは線が細くて密度の濃いやつをホームセンターなどで買います。

ブルーイングはスライドとフレームでブルー液を使い分けました。

実銃の写真を見ると、どの個体も大体上下の色が微妙に違うので、ブルー液を分けることで実銃のように色の違いが出せるのではないかと。

で、スライドには今回初めてアルミブラックを、フレームにはG.スミス.Sのシャイニー鉄用を使うことに。

するとアルミブラックは5〜6倍に希釈していますが、ガンメタ寄りな色が現れ、シャイニーは原液塗布で青く出ました。

アルミブラックがこういう色に染まるとは予想外で、あとでこれを利用してトリガー、ハンマーを良い色に染めることが出来ました。

何日も塗っては拭き塗っては拭きを繰り返し、ここまできました。

ブルーイングの途中の過程で最初の光沢がどんどんなくなって、思いっきり表面マットだよな〜これ何か間違っちゃってる?というような疑念が何度もよぎります。

そんなときヤケクソで真鍮ブラシをかけたら、あれ、良いじゃんこれ…、もっと早くやっとけばよかったと。

ちなみにブルー液はボロTシャツの切れ端に、ストローをスポイト代わりにして染み込ませて手塗りしました。

今はもうドブ漬けのような豪快なやりかたはしていません。

HWはこんなところで終了としまして、他4点の金属パーツをブルーイングしました。

上二つはシャイニーで青く。

下のトリガーとハンマーはアルミブラックでダークシルバー(!)に。

本当は最初、ハンマーとトリガーは亜鉛の磨きっぱなしでシルバーにしようかと思ってましたが、アルミブラックの染まり方を見ててシルバーに仕上げられるんじゃないかと思ってやってみたら良い感じにできました。

アルミブラック原液で黒く染めた後、いったんスラッジを研磨パッドで全部落とし、今度は希釈したアルミブラックを綿棒で塗布したらもう液が弾かれて、良い感じのシルバーな皮膜が出来たみたいです。

磨きっぱなしの亜鉛だと酸化して白っぽく変色してしまうでしょうが、これはブルーイングされてるので、このまま光沢を維持するんじゃないかなと思います。

さて、次回は組み立てて完成した状態を。

気合を入れて撮影してアップする予定です。

いや〜もっと早い段階で、ブルーイングに入る前に真鍮ブラシで磨きをかけておけば、もっと染めの仕上がりも良くなったんじゃないかと反省。

あとは安い、小さい、平面が多いということで、初心者の初めてのブルーイング体験の素材としては非常にお手軽で難易度が低いおすすめなモデルじゃないかなと感じました。

北海道が大変らしいですが、冬の到来と共に感染増加の不安が的中したというところでしょうか。

そんな今日この頃、自宅でまったりシコシコとモデルガンのブルーイング作業をしているワタクシ。

外に出ずとも、他人と合わずとも家の中で一人充実した時間を楽しめる趣味を持ってるということが今やオタクの強み?。

前回二丁買いしたマルシンのモデルガンキット、コルト.25オートのHWの方です。

素組みで動作確認をして問題なかったので、再びバラしてパーティングライン処理や平面出しなどの下準備。

刻印はそこそこ大丈夫な感じで、平面を出しても消えることはありませんでした。

マルシンのメーカー刻印もそのままで、あえて残します。

写真はスライドの方だけモデラで金属粒子の目潰しを行ったので、金属光沢が出ていますが、どうも思ったより綺麗にいきません。

あとあと分かったのですが、真鍮ブラシをかけた方が良かったみたいです。

真鍮ブラシを樹脂面にかけると、せっかく綺麗にペーパーがけしたところに傷が付いたりするので敬遠していましたが、傷がつこうが何しようが真鍮ブラシをかけると表面の金属感がかなりアップするみたいです。

真鍮ブラシは線が細くて密度の濃いやつをホームセンターなどで買います。

ブルーイングはスライドとフレームでブルー液を使い分けました。

実銃の写真を見ると、どの個体も大体上下の色が微妙に違うので、ブルー液を分けることで実銃のように色の違いが出せるのではないかと。

で、スライドには今回初めてアルミブラックを、フレームにはG.スミス.Sのシャイニー鉄用を使うことに。

するとアルミブラックは5〜6倍に希釈していますが、ガンメタ寄りな色が現れ、シャイニーは原液塗布で青く出ました。

アルミブラックがこういう色に染まるとは予想外で、あとでこれを利用してトリガー、ハンマーを良い色に染めることが出来ました。

何日も塗っては拭き塗っては拭きを繰り返し、ここまできました。

ブルーイングの途中の過程で最初の光沢がどんどんなくなって、思いっきり表面マットだよな〜これ何か間違っちゃってる?というような疑念が何度もよぎります。

そんなときヤケクソで真鍮ブラシをかけたら、あれ、良いじゃんこれ…、もっと早くやっとけばよかったと。

ちなみにブルー液はボロTシャツの切れ端に、ストローをスポイト代わりにして染み込ませて手塗りしました。

今はもうドブ漬けのような豪快なやりかたはしていません。

HWはこんなところで終了としまして、他4点の金属パーツをブルーイングしました。

上二つはシャイニーで青く。

下のトリガーとハンマーはアルミブラックでダークシルバー(!)に。

本当は最初、ハンマーとトリガーは亜鉛の磨きっぱなしでシルバーにしようかと思ってましたが、アルミブラックの染まり方を見ててシルバーに仕上げられるんじゃないかと思ってやってみたら良い感じにできました。

アルミブラック原液で黒く染めた後、いったんスラッジを研磨パッドで全部落とし、今度は希釈したアルミブラックを綿棒で塗布したらもう液が弾かれて、良い感じのシルバーな皮膜が出来たみたいです。

磨きっぱなしの亜鉛だと酸化して白っぽく変色してしまうでしょうが、これはブルーイングされてるので、このまま光沢を維持するんじゃないかなと思います。

さて、次回は組み立てて完成した状態を。

気合を入れて撮影してアップする予定です。

いや〜もっと早い段階で、ブルーイングに入る前に真鍮ブラシで磨きをかけておけば、もっと染めの仕上がりも良くなったんじゃないかと反省。

あとは安い、小さい、平面が多いということで、初心者の初めてのブルーイング体験の素材としては非常にお手軽で難易度が低いおすすめなモデルじゃないかなと感じました。

2020年12月01日

2丁買いも良い!

マルシンの発火式モデルガン、コルト.25オート

そのシルバーとHWの2丁買いをしました。

どちらも組み立てキットモデル、二つ買っても2万円ということでお財布には優しい製品です。

以前はダミーカートリッジモデルとして再販されており、今回の発火式は久しぶり、待望の再販ということ。

再販ごとに少しだけ仕様変更がよくされているマルシンですが、今回は強化樹脂バレルにて、発火による破損を軽減した仕様のようです。

見た感じはFRP素材のような質感です。

どちらも組み立てキットということで、素組みの状態で撮影しました。

グリップパネルだけ組み替えてあります。

HWキットの方はブラックのHW樹脂グリップが付属し、シルバーメッキの方には茶色いプラグリが付属しますが、色合い的には逆だろうということで。

どちらも裏側に亜鉛のウエイトが付きますが、グリップ自体小さいのでHWとプラの重量差は数字的には僅かです。

HWの方はこの通り、パーティングラインががっつり残っており、一から組み立て工程をじっくり味わう向きの製品です。

自分も最終的にはブルーイングまでしてトコトン楽しもうと思っています。

メッキモデルの方は綺麗にパーティングラインを処理した後からメッキがかかっているので、外観的には特に手を入れなきゃならないところはありません。

トリガーやハンマーだけでなく、インナーシャーシやイジェクター、ファイアリングプレートといったパーツまでメッキがかかっているのは手抜きがなくて素晴らしいと思いました。

スライドに目立つヒケがありますので、ブルーイング前にはしっかりと平面出し等をしたいですね。

このモデルを購入したのは、部屋にコタツを出しましたので、テーブルトップの手に届きやすい所に常に置いておける小さなハンドガンがあったらいいなと思ったところにあります。

本当に小さくて、グリップなんかはジッポライターかなってぐらいの大きさなので、気が向いたら手にとって意味もなくスライド引いたりカチャカチャといじってしまいます。

そのつもりで買ったわけですが。

この銃はスライドが後退するとバレルが上を向くのではなく、下を向くんですね。

分解組み立て方法も独特で、面白いです。

5mmのキャップ火薬も一箱購入したので、そのうちに発火も試してみたいと思っています。

Youtubeで発火動画を見たけど、音は大人しめで、自宅発火には良さそうです。

ファイアリングプレートというパーツがマガジンからカートリッジを蹴り出し、ハンマーで叩かれカートを発火させ、エキストラクターで排莢まで担うという作動の要ですが、スチール板をプレスして作ったようなパーツでちっこいモデルガンのくせに耐久性はありそうです。

カチャカチャぱちんぱちんといじってても壊れたりしなさそうで気に入りました。

掌にスッポリ隠れてしまうぐらい小さな拳銃ですが、自分は小指は外れますが、薬指まではしっかりグリップにかかります。

手の大きい外国人は薬指も外れて指3本で撃つみたいな感じかもしれませんね。

カートリッジもえらく小さくて、一発の殺傷能力は低そうな雰囲気です。

2丁買いしたら必ずやってみたい上下の組み替え。

これはこれでモダンなイメージに。

2020年02月05日

修理から戻った!

ようやくカメラが修理から帰ってきた。

無事に直っているのか不安で仕方がない。

というのも、過去に修理送りになった電化製品は大半?いや全部だな、不具合が直っておらずすぐに再発した。

SONYのCDラジカセしかり、アップルのPowerBookしかり・・・。

電子回路系の不具合は設計上の問題なのか、修理後も全く同じ症状が再発する経験をしてきた。

再修理に出しても再発し、結局めんどくさくなって買い換えてきた。

このカメラは正常に戻ってジンクスを払拭して欲しい。

とりあえず、久々に戻ったカメラでテスト撮影がてら、マルシンのコルトコンバットコマンダーを撮影してみた。

このコマンダーは組み立てキットを自分でじっくり時間をかけて形状修正や擦り合わせ、表面処理をし、そして発火済みとなったモデルガン。

私がHWのブルーイングに初めてトライしたものだ。

過去に2度ほど発火をやってみたが、1回目はジャムと暴発でビビリ、2回目はジャムの原因を取り除いたら今度はフルオートで全弾終了でまたビビリ。

スライド閉鎖の衝撃で発火してしまうこのカートリッジの暴発は、カートリッジ内のOリングにシリコンオイルをつけたせいだろうなと今は考えている。

まだまともな発火を達成してないのでそのうちにでもと思ってはいるが…。

グリップはバッファローボーン。

ボーンだから骨ですね、ツノじゃなく。

狩猟民族はワイルドですね〜。

このグリップは普通の木グリと比べて厚みがかなりあるので、フレーム幅の広いWAガバには向きません。

なのでマルシンのモデルガン用にしました。

スクリューホールの直径がやたら大きくて、バックアップトレーディングのネジでも頭の周りに隙間が空きます。

ちょっと気になってバッファローボーングリップで実銃の画像を漁ったら、実銃でも全く同じでしたのでこういうものなんだと。

フレームとスライドのHWをブルーイング、セフティやハンマー、トリガーといった金属パーツも同様にブルーイングしていますが、発火モデルガンなので樹脂製のバレルだけはパーティングラインを消しただけです。

そして唯一ラッカー塗装のパーツとしてプランジャーチューブ。

このパーツもなぜかABSだったと思います。

キャロムショットのブルースチールで塗装したと思います。

他のパーツと全く違和感がなくて良いです。

キットの組み立て行程は過去記事を発掘して貰えば詳しく書いてあったはずです。

やはりちゃんとしたカメラで撮影した写真は質感が別物です。

ブルーイングした銃の質感を自然にかっこよく、ちゃんと撮ってくれる。

今までで一番カッコよく撮れたマルシン・コンバットコマンダー。

ピクセル等倍でご覧いただけないのが残念…。

ちなみにピクセル等倍だとこれ。(画像の一部)

無事に直っているのか不安で仕方がない。

というのも、過去に修理送りになった電化製品は大半?いや全部だな、不具合が直っておらずすぐに再発した。

SONYのCDラジカセしかり、アップルのPowerBookしかり・・・。

電子回路系の不具合は設計上の問題なのか、修理後も全く同じ症状が再発する経験をしてきた。

再修理に出しても再発し、結局めんどくさくなって買い換えてきた。

このカメラは正常に戻ってジンクスを払拭して欲しい。

とりあえず、久々に戻ったカメラでテスト撮影がてら、マルシンのコルトコンバットコマンダーを撮影してみた。

このコマンダーは組み立てキットを自分でじっくり時間をかけて形状修正や擦り合わせ、表面処理をし、そして発火済みとなったモデルガン。

私がHWのブルーイングに初めてトライしたものだ。

過去に2度ほど発火をやってみたが、1回目はジャムと暴発でビビリ、2回目はジャムの原因を取り除いたら今度はフルオートで全弾終了でまたビビリ。

スライド閉鎖の衝撃で発火してしまうこのカートリッジの暴発は、カートリッジ内のOリングにシリコンオイルをつけたせいだろうなと今は考えている。

まだまともな発火を達成してないのでそのうちにでもと思ってはいるが…。

グリップはバッファローボーン。

ボーンだから骨ですね、ツノじゃなく。

狩猟民族はワイルドですね〜。

このグリップは普通の木グリと比べて厚みがかなりあるので、フレーム幅の広いWAガバには向きません。

なのでマルシンのモデルガン用にしました。

スクリューホールの直径がやたら大きくて、バックアップトレーディングのネジでも頭の周りに隙間が空きます。

ちょっと気になってバッファローボーングリップで実銃の画像を漁ったら、実銃でも全く同じでしたのでこういうものなんだと。

フレームとスライドのHWをブルーイング、セフティやハンマー、トリガーといった金属パーツも同様にブルーイングしていますが、発火モデルガンなので樹脂製のバレルだけはパーティングラインを消しただけです。

そして唯一ラッカー塗装のパーツとしてプランジャーチューブ。

このパーツもなぜかABSだったと思います。

キャロムショットのブルースチールで塗装したと思います。

他のパーツと全く違和感がなくて良いです。

キットの組み立て行程は過去記事を発掘して貰えば詳しく書いてあったはずです。

やはりちゃんとしたカメラで撮影した写真は質感が別物です。

ブルーイングした銃の質感を自然にかっこよく、ちゃんと撮ってくれる。

今までで一番カッコよく撮れたマルシン・コンバットコマンダー。

ピクセル等倍でご覧いただけないのが残念…。

ちなみにピクセル等倍だとこれ。(画像の一部)

2015年03月14日

M84キットモデル

マルシン製PIERCE BULLET M84キットモデルを組みました。

前回組んだコンバットコマンダーと比べると、HWパーツの成型がしっかりしていてシャーシが金属製でもあり、強度も高そう。

予想以上に小型なモデルでしたが、その中に機能が凝縮されていて精密機械のような印象です。

その分組み立てが複雑で、説明書を見ながら作っても組み違えがあったり、スプリングが一本余って困惑したりと難儀しましたw

まだ仮組なのですぐバラします。

なので一切オイル等を塗布していませんが、トリガーバーとハンマーのリンクが悪くて、ハンマーをコックするとトリガーバーのリンクが外れてハンマーのサイドに乗り上げてしまいます。

その原因は右のセフティレバーのガタつきにありそうですが、オイルアップで改善するのか怪しいところ。

全体的にコマンダーのようにポン組みとはいきませんで、結構フレームを削らないとシャーシがちゃんとフィットしなかったり、ピン穴を拡張しないとピンが刺さらなかったりしたので、キットを組むにはリューターがあったほうが良いでしょう。

複雑な構造だけに、キチンと作動させるにはかなり上級者レベルのすり合わせが必要そうです。

ちなみに前回のコマンダー、2度目の発火実験ではカートリッジの装填排出関係はバッチリ改善され、ジャムがほとんど無くなりました。

ただし装填時暴発の現象は収まらず、見事にフルオートとなってしまいました。

これは本体の問題じゃなく、カートリッジに原因があるのだと思います。

装填時の勢いでカートリッジ内のプライマーがスリップして前進し、発火させるようです。

新しいからOリングが硬いのか、寒いせいなのか、とにかくスリップしやすいみたいです。

またスライド側のファイアリングピンの先端が少し出ていることも影響してるかもしれません。

<追加画像>

ハンマーとトリガーバー

トリガーバーの乗り上げでエッジが舐めたハンマーと、トリガースプリングによって軸が削れたトリガーバー。

作動チェックだけでこれほど磨耗する亜鉛パーツ、弱すぎじゃないですか??

前回組んだコンバットコマンダーと比べると、HWパーツの成型がしっかりしていてシャーシが金属製でもあり、強度も高そう。

予想以上に小型なモデルでしたが、その中に機能が凝縮されていて精密機械のような印象です。

その分組み立てが複雑で、説明書を見ながら作っても組み違えがあったり、スプリングが一本余って困惑したりと難儀しましたw

まだ仮組なのですぐバラします。

なので一切オイル等を塗布していませんが、トリガーバーとハンマーのリンクが悪くて、ハンマーをコックするとトリガーバーのリンクが外れてハンマーのサイドに乗り上げてしまいます。

その原因は右のセフティレバーのガタつきにありそうですが、オイルアップで改善するのか怪しいところ。

全体的にコマンダーのようにポン組みとはいきませんで、結構フレームを削らないとシャーシがちゃんとフィットしなかったり、ピン穴を拡張しないとピンが刺さらなかったりしたので、キットを組むにはリューターがあったほうが良いでしょう。

複雑な構造だけに、キチンと作動させるにはかなり上級者レベルのすり合わせが必要そうです。

ちなみに前回のコマンダー、2度目の発火実験ではカートリッジの装填排出関係はバッチリ改善され、ジャムがほとんど無くなりました。

ただし装填時暴発の現象は収まらず、見事にフルオートとなってしまいました。

これは本体の問題じゃなく、カートリッジに原因があるのだと思います。

装填時の勢いでカートリッジ内のプライマーがスリップして前進し、発火させるようです。

新しいからOリングが硬いのか、寒いせいなのか、とにかくスリップしやすいみたいです。

またスライド側のファイアリングピンの先端が少し出ていることも影響してるかもしれません。

<追加画像>

ハンマーとトリガーバー

トリガーバーの乗り上げでエッジが舐めたハンマーと、トリガースプリングによって軸が削れたトリガーバー。

作動チェックだけでこれほど磨耗する亜鉛パーツ、弱すぎじゃないですか??

2015年03月08日

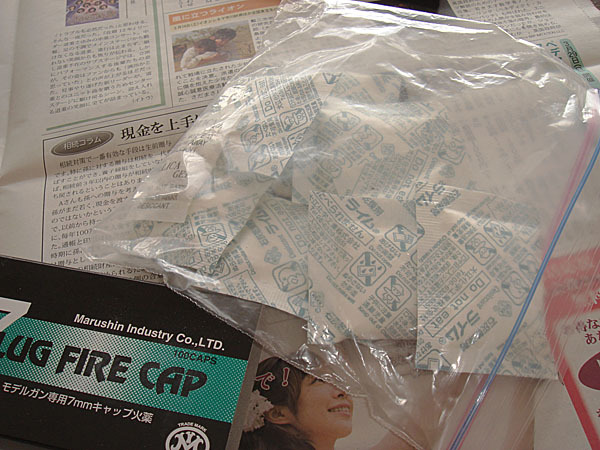

発火するぞ〜♪

完成したマルシン/コンバットコマンダー組み立てキットモデルをいよいよ発火するぞぉ〜w

それは日曜日の正午過ぎの事。

昔、買ったけど一度も使わず保管してあったキャップ火薬なり。

箱の中の紙にはH18. 12とスタンプされている。

え〜今年は平成27年・・・て、オイ、これ大丈夫か??

一応大量の乾燥剤と一緒にジップロックを二重にして密封してあったんです。

さあ準備するぞ〜準備するぞ〜。

とりあえず装弾数7発分のキャップ火薬を。

カートリッジに込める。

ワクワクするね。

事前にカートリッジ内部やOリングにはシリコンオイルも吹き付けておいたよ。

さあ準備はできた。

カートリッジのねじ込むところがキツくて最後まで回りきらない物もあったけど、発火に影響しないかな?

準備の間、肝心の本体はというと、新聞紙で包んでこたつの中で温めています。

冷たいままよりは破損防止になるそうですよー^^

:

:

:

発火したぞ発火したぞぉ〜!!

発火中の写真は撮れないので、文章で説明。

まず、火薬は乾燥剤のおかげか結構大丈夫だった。

ていうか、どエライ音がしたし、火花出たし、真鍮の重たいカートが横にすっ飛んで行きました。

ネットの動画などではショボい音しかしてないから、そのはずだと思っていたので目が点になりました。

しかし、問題はかなりありました。

まずチャンバーへの弾送りが悪く、ほとんどカートリッジがエジェクションポートに挟まってしまいます。

我が人生、最初の一発目はなんと暴発でした!

スライドを引いて装填しようとしたら途中で閉鎖不良だったので、指でスライドの後ろをぐいっと押し込んだらガチンと閉鎖した途端にハンマー落ちてもいないのに発火!

発火したカートは排出されずにチャンバー内に残っていたので、発火の衝撃はスライドを押し込んだ指が全部受け止めたようでビリビリ痺れておりました。

「こ、怖え〜、なんだこれは!!」

自分で組み上げた銃に裏切られたような不信と恐怖。

その後、気を取り直して何度か装填やっても、ほとんどカートリッジを噛んでしまい、暴発が怖いのでその都度マガジンを抜いて込めなおしました。

原因はマッドポリスさんのところに詳しく解説されているように、スライドストップにあるようです。

スライドストップが次弾の弾上がりを阻害する。

本来ここまでカートが上がってくるべきなのに、

スライドストップの突起に引っかかって上がりきらないため、上のカートのお尻が落ち込んでスライドに挟まる。

なので削って調整しましたよ〜。

(全部終了した後で)

やり直してるうちに何回かはうまくチャンバーに収まって、撃ったら排莢はほぼ完璧でした。

7発中、1発>暴発

4発>成功

2発>不発

という感じでした。

不発というのはハンマーが叩いてもうんともすんとも言わず、結局そのまま取り出したものです。

さて発火後のチェック!

バレル内部は煤けて白くなってますね〜。

匂いを嗅ぐと憧れの硝煙の香り〜♪(玉ねぎの腐ったような匂い)

ブリーチヘッドが多少傷んだが割れなどは無いよう。

カートリッジ内部は火薬カスが残ってます。

驚いたのは全弾発火済みだったこと。

2発は不発だったはず。

マガジンの最後の2発はハンマーが落ちても何も起きませんでした。

これはどういうことか?

もしかして発火の衝撃でマガジン内でも発火してしまったとか?

最初の暴発のこともあるので、もしかしたら・・・。

だとしたらずいぶん敏感な火薬ですね。

カートリッジ内にシリコンオイルを吹いていたので、プライマーが滑って発火させたのでしょうか?

音波振動でカートリッジの洗浄。

バレルも洗浄。

そうそう、マガジンも忘れずに。

とにかく発火してみての感想は、やっぱり音、ブローバックの衝撃はガスブロとは比べ物にならないほど強烈だった。

生まれて初めてガスブロのハンドガンを撃った時の感想は、やはり「おっかね〜、なんだこりゃ」って感じでしたが、その時の衝撃が蘇りました。

ま、一発目が暴発だったこともありますけどねw

一回目の発火実験はイマイチでしたが、スライドストップの調整をして弾送りが改善しました。

次はかなり調子良くいく気がします。

それは日曜日の正午過ぎの事。

昔、買ったけど一度も使わず保管してあったキャップ火薬なり。

箱の中の紙にはH18. 12とスタンプされている。

え〜今年は平成27年・・・て、オイ、これ大丈夫か??

一応大量の乾燥剤と一緒にジップロックを二重にして密封してあったんです。

さあ準備するぞ〜準備するぞ〜。

とりあえず装弾数7発分のキャップ火薬を。

カートリッジに込める。

ワクワクするね。

事前にカートリッジ内部やOリングにはシリコンオイルも吹き付けておいたよ。

さあ準備はできた。

カートリッジのねじ込むところがキツくて最後まで回りきらない物もあったけど、発火に影響しないかな?

準備の間、肝心の本体はというと、新聞紙で包んでこたつの中で温めています。

冷たいままよりは破損防止になるそうですよー^^

:

:

:

発火したぞ発火したぞぉ〜!!

発火中の写真は撮れないので、文章で説明。

まず、火薬は乾燥剤のおかげか結構大丈夫だった。

ていうか、どエライ音がしたし、火花出たし、真鍮の重たいカートが横にすっ飛んで行きました。

ネットの動画などではショボい音しかしてないから、そのはずだと思っていたので目が点になりました。

しかし、問題はかなりありました。

まずチャンバーへの弾送りが悪く、ほとんどカートリッジがエジェクションポートに挟まってしまいます。

我が人生、最初の一発目はなんと暴発でした!

スライドを引いて装填しようとしたら途中で閉鎖不良だったので、指でスライドの後ろをぐいっと押し込んだらガチンと閉鎖した途端にハンマー落ちてもいないのに発火!

発火したカートは排出されずにチャンバー内に残っていたので、発火の衝撃はスライドを押し込んだ指が全部受け止めたようでビリビリ痺れておりました。

「こ、怖え〜、なんだこれは!!」

自分で組み上げた銃に裏切られたような不信と恐怖。

その後、気を取り直して何度か装填やっても、ほとんどカートリッジを噛んでしまい、暴発が怖いのでその都度マガジンを抜いて込めなおしました。

原因はマッドポリスさんのところに詳しく解説されているように、スライドストップにあるようです。

スライドストップが次弾の弾上がりを阻害する。

本来ここまでカートが上がってくるべきなのに、

スライドストップの突起に引っかかって上がりきらないため、上のカートのお尻が落ち込んでスライドに挟まる。

なので削って調整しましたよ〜。

(全部終了した後で)

やり直してるうちに何回かはうまくチャンバーに収まって、撃ったら排莢はほぼ完璧でした。

7発中、1発>暴発

4発>成功

2発>不発

という感じでした。

不発というのはハンマーが叩いてもうんともすんとも言わず、結局そのまま取り出したものです。

さて発火後のチェック!

バレル内部は煤けて白くなってますね〜。

匂いを嗅ぐと憧れの硝煙の香り〜♪(玉ねぎの腐ったような匂い)

ブリーチヘッドが多少傷んだが割れなどは無いよう。

カートリッジ内部は火薬カスが残ってます。

驚いたのは全弾発火済みだったこと。

2発は不発だったはず。

マガジンの最後の2発はハンマーが落ちても何も起きませんでした。

これはどういうことか?

もしかして発火の衝撃でマガジン内でも発火してしまったとか?

最初の暴発のこともあるので、もしかしたら・・・。

だとしたらずいぶん敏感な火薬ですね。

カートリッジ内にシリコンオイルを吹いていたので、プライマーが滑って発火させたのでしょうか?

音波振動でカートリッジの洗浄。

バレルも洗浄。

そうそう、マガジンも忘れずに。

とにかく発火してみての感想は、やっぱり音、ブローバックの衝撃はガスブロとは比べ物にならないほど強烈だった。

生まれて初めてガスブロのハンドガンを撃った時の感想は、やはり「おっかね〜、なんだこりゃ」って感じでしたが、その時の衝撃が蘇りました。

ま、一発目が暴発だったこともありますけどねw

一回目の発火実験はイマイチでしたが、スライドストップの調整をして弾送りが改善しました。

次はかなり調子良くいく気がします。

2015年03月06日

キットを組むの9

マルシンのモデルガン組立てキット/コンバットコマンダーを組む、その9です。

前回スライド及びフレームの仕上げが終わったところで、今回は金属パーツの仕上げ直し。

この長すぎなグリップセフティをカットして形状修正を行います。

金属パーツをノコで切断するという気の重い作業。

で、切断。

刃先が滑って余計なところに傷をつけてしまった。

先端を丸めて、だいたいこんな感じだろうか?

まだちょっと太いか?

そしてブルーイング。

今回は手塗りでの染めでした。

そして、完成〜!

写真は昼間の自然光のみでの撮影。

以前ブルーイングの回でも載せたように、自然光の下では黒っぽい外観です。

キット付属の発火カート5発だけでは物足りないので、一箱買い足しました。

こだわって形状修正したハンマーからグリップセフティに続く流れるようなライン。

HWパーツと金属パーツの違いがわかりませんね〜。

ちなみにプランジャーチューブだけブルースチールで塗装しています。

修正した馬の刻印もバッチリです。

写真で見るとかなり男臭いコマンダーで、渋いっす。

実際に見るより惚れ惚れとします。

実際だともっと光沢感があって、ギラギラしています。

MFG. MARUSHINの刻印はうっすらと見えます。

ほとんど気になりませんけど。

バレルは発火を考えて無塗装にしています。

というか、材質がよくわからないので塗装できるのかも不明なんですが、パーティングラインの処理をするのもえらい大変なぐらい硬い樹脂です。

ペーパーがけをした跡がコンパウンドで磨いても消せないぐらい難儀な素材でした。

研磨痕は樹脂特有の白っぽく曇ったヘアラインになってしまうので、シリコンオイルをしっぽり利かせてごまかしています。

ファイアリングピンだけプラ丸出しなのが残念です。

他は全部金属なのに・・・(嘘

モデルガンのお約束のアングル。

今回昼間の自然光で撮った写真をメインにしたのは正解でした。

実にかっこいい渋い、男の銃に見えますね。

実はこれが完成したのは昨日の夜でして、昼白色の蛍光灯の下でみたコイツが実におもちゃっぽく見えて、正直がっかりな出来栄えだったもので、こんなものに1か月以上シコシコ時間をつぎ込んだのかと落胆したのでした。

でも、今日の昼間に見た姿は違いましたねw

ちなみに夜のコマンダーは以下に。

なんかかなり安っぽいおもちゃ風になってしまった・・・。

前回スライド及びフレームの仕上げが終わったところで、今回は金属パーツの仕上げ直し。

この長すぎなグリップセフティをカットして形状修正を行います。

金属パーツをノコで切断するという気の重い作業。

で、切断。

刃先が滑って余計なところに傷をつけてしまった。

先端を丸めて、だいたいこんな感じだろうか?

まだちょっと太いか?

そしてブルーイング。

今回は手塗りでの染めでした。

そして、完成〜!

写真は昼間の自然光のみでの撮影。

以前ブルーイングの回でも載せたように、自然光の下では黒っぽい外観です。

キット付属の発火カート5発だけでは物足りないので、一箱買い足しました。

こだわって形状修正したハンマーからグリップセフティに続く流れるようなライン。

HWパーツと金属パーツの違いがわかりませんね〜。

ちなみにプランジャーチューブだけブルースチールで塗装しています。

修正した馬の刻印もバッチリです。

写真で見るとかなり男臭いコマンダーで、渋いっす。

実際に見るより惚れ惚れとします。

実際だともっと光沢感があって、ギラギラしています。

MFG. MARUSHINの刻印はうっすらと見えます。

ほとんど気になりませんけど。

バレルは発火を考えて無塗装にしています。

というか、材質がよくわからないので塗装できるのかも不明なんですが、パーティングラインの処理をするのもえらい大変なぐらい硬い樹脂です。

ペーパーがけをした跡がコンパウンドで磨いても消せないぐらい難儀な素材でした。

研磨痕は樹脂特有の白っぽく曇ったヘアラインになってしまうので、シリコンオイルをしっぽり利かせてごまかしています。

ファイアリングピンだけプラ丸出しなのが残念です。

他は全部金属なのに・・・(嘘

モデルガンのお約束のアングル。

今回昼間の自然光で撮った写真をメインにしたのは正解でした。

実にかっこいい渋い、男の銃に見えますね。

実はこれが完成したのは昨日の夜でして、昼白色の蛍光灯の下でみたコイツが実におもちゃっぽく見えて、正直がっかりな出来栄えだったもので、こんなものに1か月以上シコシコ時間をつぎ込んだのかと落胆したのでした。

でも、今日の昼間に見た姿は違いましたねw

ちなみに夜のコマンダーは以下に。

なんかかなり安っぽいおもちゃ風になってしまった・・・。

2015年02月28日

キットを組むの8

マルシンのモデルガン組立てキット/コンバットコマンダーを組む、その8です。

前回フレームのブルーイングが終わったので、今回はスライドの方に移ります。

とりあえず真鍮角線でノッチ補強を行いまして・・・。

この目の入っていないランパント刻印を直します。

実銃の写真から抽出してプリントアウトした刻印を元に、細部の修正を加えました。

あと全体の追い掘り。

あとはフレームの時と同じように、表面に金属光沢が出るまで磨きます。

先にR部分から磨いて、最後にサイドの平面部をやってエッジを利かせるわけですが、難しいのは前後サイトが一体成型で飛び出してるため

その周辺を磨くことです。

ちょっと油断すると矢印の部分のように、取り返しのつかないミスをしてしまいます。

こっちの矢印部分は、リアサイトを避けるようにR部分を磨いてたら油断して手元が狂って、角のところを斜めに削りすぎてエッジのラインが曲がってしまいました。

塗装するなら瞬着盛って直せるけど、ブルーイングでは直しようがないので、ある程度ごまかせれば誤魔化すという感じです。

ちなみにリアサイトは形状が複雑なのでサンドペーパーよりデザインナイフで表面を削ります。

サンドペーパーでは形状が丸まってしまいそうなので。

こういう所こそエッジを効かせないと金属感が出ません。

エジェクションポートの内側も。

セレーションも。

HWを研磨してると、時々矢印の部分みたいに、大きめの金属粒子の塊が現れます。

これドブ漬けでブルーイングすると大体焦げたようになって剥がれ落ちて穴があいたみたいになります。

さて、全体が銀色っぽくなって、ドブ漬け前の下準備が整いました。

非常に残念だったのは矢印の辺りに成型のムラがあって、いくら表面を磨いても消しようがない跡があることです。

ブルーイング作業はフレームの時と同じ工程ですので省略。

青く光沢のある段階まで来たところです。

全体が青く染まったのに、一部だけどうもムラが出てしまいます。

なかなか消えてくれないので何回も何回もドブ漬けを繰り返して、10ラウンドはやったでしょうか。

おかげで随分表面が荒れて、ブツブツまみれになりました。

なんとかムラが目立たなくなって、ブツブツはヘアラインを効かせることで見えにくくしたところで終了としました。

しかし長くドブ漬けを繰り返したことで、フレームとは違う色合いになってしまいました。

こんな感じ。

青くなった状態からさらにドブ漬けを繰り返すと、銀色になってしまうんですねぇ。

完全にツートーン状態・・・。

これじゃコンバットコマンダーじゃなくて、アルミ合金フレームのただのコマンダーみたいですね。

まあ、もう、これはこれで面白いからいいかって感じですw

ちなみに表面をシリコンオイルで拭き上げてあるので、若干濡れたようになってます。

前回フレームのブルーイングが終わったので、今回はスライドの方に移ります。

とりあえず真鍮角線でノッチ補強を行いまして・・・。

この目の入っていないランパント刻印を直します。

実銃の写真から抽出してプリントアウトした刻印を元に、細部の修正を加えました。

あと全体の追い掘り。

あとはフレームの時と同じように、表面に金属光沢が出るまで磨きます。

先にR部分から磨いて、最後にサイドの平面部をやってエッジを利かせるわけですが、難しいのは前後サイトが一体成型で飛び出してるため

その周辺を磨くことです。

ちょっと油断すると矢印の部分のように、取り返しのつかないミスをしてしまいます。

こっちの矢印部分は、リアサイトを避けるようにR部分を磨いてたら油断して手元が狂って、角のところを斜めに削りすぎてエッジのラインが曲がってしまいました。

塗装するなら瞬着盛って直せるけど、ブルーイングでは直しようがないので、ある程度ごまかせれば誤魔化すという感じです。

ちなみにリアサイトは形状が複雑なのでサンドペーパーよりデザインナイフで表面を削ります。

サンドペーパーでは形状が丸まってしまいそうなので。

こういう所こそエッジを効かせないと金属感が出ません。

エジェクションポートの内側も。

セレーションも。

HWを研磨してると、時々矢印の部分みたいに、大きめの金属粒子の塊が現れます。

これドブ漬けでブルーイングすると大体焦げたようになって剥がれ落ちて穴があいたみたいになります。

さて、全体が銀色っぽくなって、ドブ漬け前の下準備が整いました。

非常に残念だったのは矢印の辺りに成型のムラがあって、いくら表面を磨いても消しようがない跡があることです。

ブルーイング作業はフレームの時と同じ工程ですので省略。

青く光沢のある段階まで来たところです。

全体が青く染まったのに、一部だけどうもムラが出てしまいます。

なかなか消えてくれないので何回も何回もドブ漬けを繰り返して、10ラウンドはやったでしょうか。

おかげで随分表面が荒れて、ブツブツまみれになりました。

なんとかムラが目立たなくなって、ブツブツはヘアラインを効かせることで見えにくくしたところで終了としました。

しかし長くドブ漬けを繰り返したことで、フレームとは違う色合いになってしまいました。

こんな感じ。

青くなった状態からさらにドブ漬けを繰り返すと、銀色になってしまうんですねぇ。

完全にツートーン状態・・・。

これじゃコンバットコマンダーじゃなくて、アルミ合金フレームのただのコマンダーみたいですね。

まあ、もう、これはこれで面白いからいいかって感じですw

ちなみに表面をシリコンオイルで拭き上げてあるので、若干濡れたようになってます。

2015年02月26日

キットを組むの7

マルシンのモデルガン組立てキット/コンバットコマンダーを組む、その7です。

前回、屑鉄のようなサビまみれになったフレームをブルーイング液にドボン。

5ラウンドめのドブ漬けに突入しました。

5回目にしてこれまでと違った反応が現れました。

ブルーイング液から出して水洗い、乾燥後に撮影した写真です。

これまでのような煤やサビがほとんど出なくなりました。

そして青く染まった部分が広がった感じです。

シャイネックスで磨くとこんなに綺麗になりました。

かなり綺麗です。

前回の屑鉄のような激しい反応をピークに、急に収束に転じた感じ。

そして第6ラウンドへ。

茶色かった部分が青く変わっていきます。

そしてやはり煤がもう出ないです。

かなり全体が青くなりました。

もう少しって感じですね。

単調になってきたので場所を変えて、自然光の中で撮影してみました。

蛍光灯の下では青かったけど、自然光の下では結構黒い。

そして第7ラウンド。

もう全体が強く青々としています。

液から出して水洗いした直後。

水も滴る良い男前になりました。

これでほとんどブルーイングは完了だと思うので、終了することにしました。

全体がほぼ青くなったのと、表面に部分的に点状に焦げたような、穴が開いたような部分が現れ始めたので

これ以上のドブ漬けは危険と判断しました。

金属パーツでもドブ漬けを長時間続けると、表面が荒れてブツブツ穴が開くことがあるので。

最後はシャイネックスではなく、マイクロファイバークロスで表面を磨きました。

ピカピカになったところでGUN誌のブルーな1911の表紙に重ねてみました。

まさかHWがこんなに金属的になるとはね。

実際のところ信じてなかったw

初めてにしては、まるで予定調和みたいな結末になりました。

初期段階はガンメタルで均一な染まり方、でも光沢はそれほどじゃない。

その後は焼けたようなまだらな色とサビが浮いた感じ。光沢が強まる。

反応のピークを過ぎると一気にブルーになり、ドブ漬けしてもあまり反応しなくなる。

このような流れでしたね。

どの段階でも面白いと思いました。

次にトライするときは、どの段階で止めるか、狙ったイメージの反応になったところを見極められそうです。

最後はシリコンオイルで拭き上げて完了。

前回、屑鉄のようなサビまみれになったフレームをブルーイング液にドボン。

5ラウンドめのドブ漬けに突入しました。

5回目にしてこれまでと違った反応が現れました。

ブルーイング液から出して水洗い、乾燥後に撮影した写真です。

これまでのような煤やサビがほとんど出なくなりました。

そして青く染まった部分が広がった感じです。

シャイネックスで磨くとこんなに綺麗になりました。

かなり綺麗です。

前回の屑鉄のような激しい反応をピークに、急に収束に転じた感じ。

そして第6ラウンドへ。

茶色かった部分が青く変わっていきます。

そしてやはり煤がもう出ないです。

かなり全体が青くなりました。

もう少しって感じですね。

単調になってきたので場所を変えて、自然光の中で撮影してみました。

蛍光灯の下では青かったけど、自然光の下では結構黒い。

そして第7ラウンド。

もう全体が強く青々としています。

液から出して水洗いした直後。

水も滴る良い男前になりました。

これでほとんどブルーイングは完了だと思うので、終了することにしました。

全体がほぼ青くなったのと、表面に部分的に点状に焦げたような、穴が開いたような部分が現れ始めたので

これ以上のドブ漬けは危険と判断しました。

金属パーツでもドブ漬けを長時間続けると、表面が荒れてブツブツ穴が開くことがあるので。

最後はシャイネックスではなく、マイクロファイバークロスで表面を磨きました。

ピカピカになったところでGUN誌のブルーな1911の表紙に重ねてみました。

まさかHWがこんなに金属的になるとはね。

実際のところ信じてなかったw

初めてにしては、まるで予定調和みたいな結末になりました。

初期段階はガンメタルで均一な染まり方、でも光沢はそれほどじゃない。

その後は焼けたようなまだらな色とサビが浮いた感じ。光沢が強まる。

反応のピークを過ぎると一気にブルーになり、ドブ漬けしてもあまり反応しなくなる。

このような流れでしたね。

どの段階でも面白いと思いました。

次にトライするときは、どの段階で止めるか、狙ったイメージの反応になったところを見極められそうです。

最後はシリコンオイルで拭き上げて完了。