2010年10月28日

ブラックステンレス

ここ数日はナショナルマッチの塗装をしています。

基本的にはシルバー塗装なんですが、今回の仕上げは思い切ってキャロムショットのタフな二大塗料をミックスして重厚な銀塗装を目指そうと思っています。

キャロムショットのステンレスシルバーとブラックスチール。

かたや銀、かたや黒ですがどちらも塗膜が強くて自分のお気に入りの塗料です。

この塗料を1~1.5 対1の割合で混合し最終的な仕上げ塗装に使います。

〜ちなみにスプレー缶から中の塗料を取り出す方法〜

ノズルの先にストローを7〜8cmに切り詰めたものをテープで固定し、塗料を入れる為の瓶を用意します。

自分は市販薬の瓶を使用してますが、蓋の内側についてるゴムのような部分が溶剤でベトベトに溶けてくるので、アルミホイルを一旦被せてから蓋をしています。

(ビオフェルミンSの蓋はゴムのような密閉材を使ってないので良いです。)

写真のように瓶の中に塗料を吹くと、ノズルから霧散するはずの塗料はストローの中でいい感じに収束して先端から滴となって瓶の中に落ちます。

キャロムショットの塗料は発泡が大人しいので吹きこぼれる事はめったにありませんが、インディのスプレーは激しく泡吹くので、一旦紙コップなどの大きめの容器に出してから瓶に移す方が良いです。

(さもないと塗料があふれて大変な事になります。)

ジャバラのついたストローなら、写真のように最後にノズルの詰まりを防止する為に逆さ吹きするときも塗料を無駄にせずに済みますw

さて、缶から取り出した塗料を混合して目的の色を作りました。

ブラックスチールとステンレスシルバーの混合なので、ブラックステンレスと名付けておく事にしますw

右のステンレスシルバー単色と比べるとかなり真っ黒ですが・・・。

このままの色をした銃だと全然シルバーモデルにならない訳ですが、実際塗装をするとこれがちゃんと銀色になるのが不思議なところ。

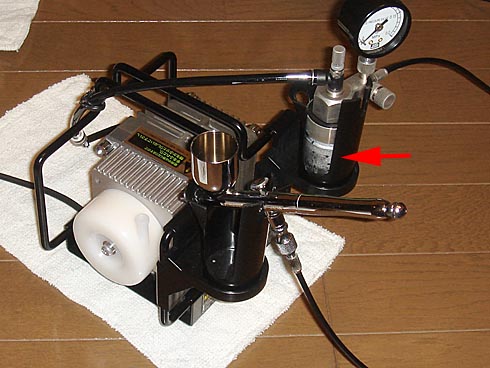

スプレー缶から取り出した塗料を再び塗装に使うには、エアブラシを利用します。

プラモデル用のコンプレッサーとハンドピースのセットです。

クレオス製で、夜でも静音なので近所迷惑にならない機種です。

(最近寒くなって雨など降ったりで、水抜き用の瓶が結露しちゃってますね。)

で、試しに塗装したのがこちら。

左がステンレスシルバー単色で、右がブラックステンレスです。

瓶の中の黒い塗料が、ちゃんと銀色になってますよね。

白すぎると言われるステンレスシルバーですが、ブラックスチールを混ぜる事でかなり暗いシルバーになってます。

光の当たり具合では両方ともかなり近い銀色に見えますが、ブラックステンレスの方が明暗のコントラストが強くて白っぽさは感じません。

小さなパーツではなかなか良さげに見えますが、全体だとどうかな・・・。

あまり黒っぽ過ぎたら、またステンレスシルバーを加えて調整するかもしれません。

基本的にはシルバー塗装なんですが、今回の仕上げは思い切ってキャロムショットのタフな二大塗料をミックスして重厚な銀塗装を目指そうと思っています。

キャロムショットのステンレスシルバーとブラックスチール。

かたや銀、かたや黒ですがどちらも塗膜が強くて自分のお気に入りの塗料です。

この塗料を1~1.5 対1の割合で混合し最終的な仕上げ塗装に使います。

〜ちなみにスプレー缶から中の塗料を取り出す方法〜

ノズルの先にストローを7〜8cmに切り詰めたものをテープで固定し、塗料を入れる為の瓶を用意します。

自分は市販薬の瓶を使用してますが、蓋の内側についてるゴムのような部分が溶剤でベトベトに溶けてくるので、アルミホイルを一旦被せてから蓋をしています。

(ビオフェルミンSの蓋はゴムのような密閉材を使ってないので良いです。)

写真のように瓶の中に塗料を吹くと、ノズルから霧散するはずの塗料はストローの中でいい感じに収束して先端から滴となって瓶の中に落ちます。

キャロムショットの塗料は発泡が大人しいので吹きこぼれる事はめったにありませんが、インディのスプレーは激しく泡吹くので、一旦紙コップなどの大きめの容器に出してから瓶に移す方が良いです。

(さもないと塗料があふれて大変な事になります。)

ジャバラのついたストローなら、写真のように最後にノズルの詰まりを防止する為に逆さ吹きするときも塗料を無駄にせずに済みますw

さて、缶から取り出した塗料を混合して目的の色を作りました。

ブラックスチールとステンレスシルバーの混合なので、ブラックステンレスと名付けておく事にしますw

右のステンレスシルバー単色と比べるとかなり真っ黒ですが・・・。

このままの色をした銃だと全然シルバーモデルにならない訳ですが、実際塗装をするとこれがちゃんと銀色になるのが不思議なところ。

スプレー缶から取り出した塗料を再び塗装に使うには、エアブラシを利用します。

プラモデル用のコンプレッサーとハンドピースのセットです。

クレオス製で、夜でも静音なので近所迷惑にならない機種です。

(最近寒くなって雨など降ったりで、水抜き用の瓶が結露しちゃってますね。)

で、試しに塗装したのがこちら。

左がステンレスシルバー単色で、右がブラックステンレスです。

瓶の中の黒い塗料が、ちゃんと銀色になってますよね。

白すぎると言われるステンレスシルバーですが、ブラックスチールを混ぜる事でかなり暗いシルバーになってます。

光の当たり具合では両方ともかなり近い銀色に見えますが、ブラックステンレスの方が明暗のコントラストが強くて白っぽさは感じません。

小さなパーツではなかなか良さげに見えますが、全体だとどうかな・・・。

あまり黒っぽ過ぎたら、またステンレスシルバーを加えて調整するかもしれません。

2010年10月23日

メタルチャンバーカバー

急に寒くなってきました。

夏が長かったので、秋をとばして冬へと行っちゃうみたいな感じです。

風邪を引かないように注意しないと!

WA Wilson SGをオリジナル仕様に改造したマイ・愛機ですが、また少し仕様変更しました。

どこかといえば、サムセフティをSwenson刻印のものと換えたところです。

標準のタイプは少し問題があったので、その対策のためでした。

問題とは、セフティの長いアーム部分が下向きにカーブしているのがグリップに突き当たって、セフティが完全に下りきることが出来なかったということ。

写真のように木グリにセフティの先端が突き当たった痕が残ってます。

セフティが完全に下りきらないといっても作動に支障はなかったのですが、ブローバックするスライドにすれすれな位置で止まるのは気分的にも良くなかったので、アームが若干短くコンパクトなSwensonと交換しました。

これでグリップと干渉せず、セフティが完全に下りきります。

さて、もう一つの変更点は標準のプラ・チャンバーカバーのメタル化です。

標準のプラは奇麗にメッキされていたので、前回のカスタムではそのままにしていましたが、今回ようやくパーツを入手したので交換です。

交換するためにはスライドを分解しなきゃならない訳ですが、これが結構めんどくさい。

ロングリコイルスプリングガイドを取り外すのが結構危険をはらんでいるんですよね。

最初に着脱しようとしたとき、なかなかスンナリと行かず、いったいどうなってるんだと困惑しました。

実銃ならリコイルスプリングはプラグと一緒にブッシング側から前に抜けるんですが、WAガバは昔の古いモデル以外プラグは後ろにしか抜けなくなっています。

この仕様がロングリコイルスプリングガイドの場合、非常に手こずるんですね。

自分のやり方は最初にブッシングを取り外す。>プラグの先っぽを押して、フランジ部分に指をかけられるよう少し後退させる。>フランジ部分に指をかけながらスプリングガイドを前方にスプリングを圧縮しながら押し込む。>スプリングを圧縮した状態を維持しながら、プラグ、ガイド、スプリングをまとめて後ろへ抜き取る。

こんな感じです。

一度重たいスプリングガイドが吹っ飛んで、机に穴をあけたときは心底ビビりました。

顔にでもあたれば大怪我もんです。

で、チャンバーカバーの比較。

上がメタルで下がメッキプラ。

よく言われてるようにプラのメッキの方が奇麗ですが、奇麗すぎるだろという観もありますね。

自分はメタルの若干鈍色な方が好きです。

交換終了♪

前回のフレームHW化に続き、メタルチャンバーカバー交換で重量感がまたアップしました。

ところで今月のWAの試作が発表されましたね。

ウィルソン・ウルトラライトキャリー。

価格は抑えめで売れそうな気がしました♪

夏が長かったので、秋をとばして冬へと行っちゃうみたいな感じです。

風邪を引かないように注意しないと!

WA Wilson SGをオリジナル仕様に改造したマイ・愛機ですが、また少し仕様変更しました。

どこかといえば、サムセフティをSwenson刻印のものと換えたところです。

標準のタイプは少し問題があったので、その対策のためでした。

問題とは、セフティの長いアーム部分が下向きにカーブしているのがグリップに突き当たって、セフティが完全に下りきることが出来なかったということ。

写真のように木グリにセフティの先端が突き当たった痕が残ってます。

セフティが完全に下りきらないといっても作動に支障はなかったのですが、ブローバックするスライドにすれすれな位置で止まるのは気分的にも良くなかったので、アームが若干短くコンパクトなSwensonと交換しました。

これでグリップと干渉せず、セフティが完全に下りきります。

さて、もう一つの変更点は標準のプラ・チャンバーカバーのメタル化です。

標準のプラは奇麗にメッキされていたので、前回のカスタムではそのままにしていましたが、今回ようやくパーツを入手したので交換です。

交換するためにはスライドを分解しなきゃならない訳ですが、これが結構めんどくさい。

ロングリコイルスプリングガイドを取り外すのが結構危険をはらんでいるんですよね。

最初に着脱しようとしたとき、なかなかスンナリと行かず、いったいどうなってるんだと困惑しました。

実銃ならリコイルスプリングはプラグと一緒にブッシング側から前に抜けるんですが、WAガバは昔の古いモデル以外プラグは後ろにしか抜けなくなっています。

この仕様がロングリコイルスプリングガイドの場合、非常に手こずるんですね。

自分のやり方は最初にブッシングを取り外す。>プラグの先っぽを押して、フランジ部分に指をかけられるよう少し後退させる。>フランジ部分に指をかけながらスプリングガイドを前方にスプリングを圧縮しながら押し込む。>スプリングを圧縮した状態を維持しながら、プラグ、ガイド、スプリングをまとめて後ろへ抜き取る。

こんな感じです。

一度重たいスプリングガイドが吹っ飛んで、机に穴をあけたときは心底ビビりました。

顔にでもあたれば大怪我もんです。

で、チャンバーカバーの比較。

上がメタルで下がメッキプラ。

よく言われてるようにプラのメッキの方が奇麗ですが、奇麗すぎるだろという観もありますね。

自分はメタルの若干鈍色な方が好きです。

交換終了♪

前回のフレームHW化に続き、メタルチャンバーカバー交換で重量感がまたアップしました。

ところで今月のWAの試作が発表されましたね。

ウィルソン・ウルトラライトキャリー。

価格は抑えめで売れそうな気がしました♪

2010年10月15日

ゴールドカップ・ナショナルマッチ銀

海外のサイトで実銃の写真を鑑賞してると、よく目に留まるのがコルトの金杯。

金杯をベースにしたカスタムガンはWAも多数出してるし、定番みたいですね。

ボーマーサイトを載せたWilson SGが、自分の手持ちのWAガバの中でも結構な命中精度だったので、アジャスタブルリアサイトが気になってしまう今日この頃です。

そんな流れでボーマーサイトとはまた違った、イライアソンサイトのゴールドカップ・ナショナルマッチを購入しました。

もちろん、中古ですけどw

中古だからって訳でもないでしょうが、購入した個体はスライドの平面部が正視に耐えない程デコボコしていて、うっかり全体像を写真を撮るのも忘れて全バラシしてしまいました。

とりあえず仕上げ直しをする前に何枚か撮影しておいたのでアップしておきます。

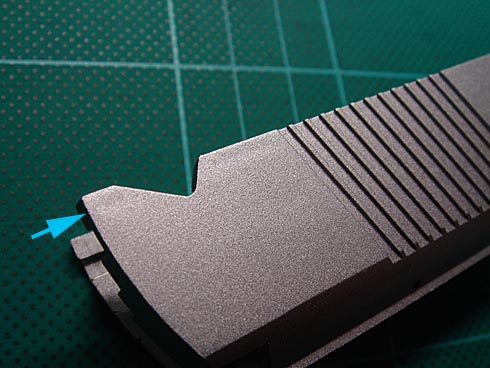

塗装が光を反射するので見えにくいんですが、矢印の示す部位に筋が入っているのが見えると思います。

モニタから少し離れて見た方が判りやすいかも。

この筋を頂点にして両側に下がっていく山脈のような感じです。

こういう素材のムラがスライドのそこかしこに目立って見られるので、これでは金杯の名が泣きますね。

表面のムラは両サイドの前部・後部にあります。

特に右側後部は青線で示すように台形状になっていて、赤い部分が斜めに削り落としてあるようにも見えます。

後方から透かし見ると、上部とサイド面の境界線が銃口側から真っ直ぐ直線で伸びて来て、途中から折れ曲がっているのが判ります。

2010年モデルの金杯銀は、みんなこうですか?

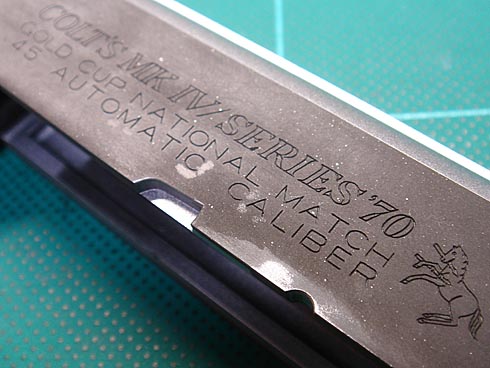

さっそく平面出しを始めますが、その前に大切な刻印を先に深堀りしておきましょう。

自分の場合、刻印の掘り起こしは平面出しの前後で最低二回はやります。

それにしてもこの文字数、細かさは・・・かなり集中力がいりますね・・・。

最初のCOLT'Sだけで疲れて初日は終わりました。

刻印の掘り起こしが済んだら、ドキドキワクワクの平面出し。

馬の方が結構消えかけててヤバいですね〜。

最初の掘り起こしをやらないとどうなっていたか・・・(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル

ところで最近のモデルはスライドがずいぶんと薄くなっていて、特にサムセフティの切り欠きがある部分などは平面出しで表面を削るのは最早強度的に限界のレベルじゃないかと思います。

なので後部だけは塗装だけ剥がし、一旦瞬着を盛ってから平面出しをする事にしました。

さて、上下とも平面出しが終りましたよ〜。

刻印も二度目の掘り起こしをやって、更に表面を均してクッキリです。

こちらもクッキリ深めに入ってますよ。

瞬着を盛ってから平面を出した後部。

最初のへんなデコボコがなくなってツルツルの平面です。

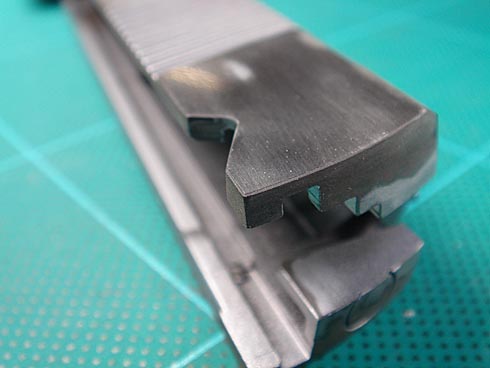

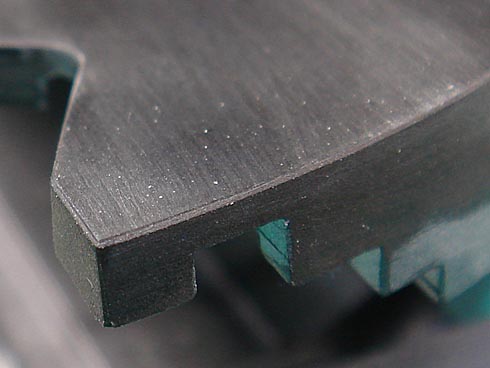

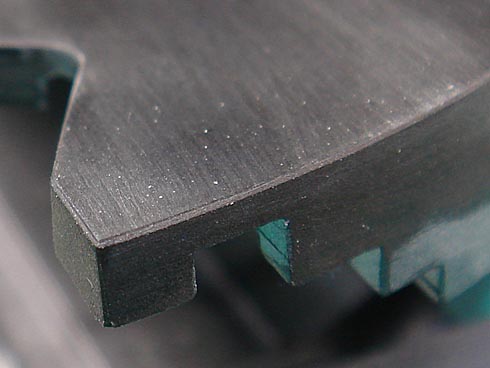

そして今回はいつもとは違う加工もしてみました。

今まではエッジを利かすのにこだわってましたが、尖った角っていうのは一番塗装が剥がれやすいんですよね。

なので、その対策として今回はぐるっと全体的に角を斜めに落としています。

写真のように相当拡大しないと判らない程度にですが、きっとこれでも大分塗装が剥がれにくくなると思います。

シルバーは剥げると下地の黒が出ちゃいますからね〜。

スライドもぐるっと、ノッチのとこまで角を処理しています。

後ろのところも。

しかし、ここの部分は本当に薄くなってしまいましたね。

レールの溝のところはわずか1mmぐらいしかないですよ。

さて、デジカメの性能の限界に挑戦w

レールの一番薄いところが1mmとして、角を斜めに落とした断面にもう一層分かりますか?

スライドの表面を覆った瞬着の層です。

ミクロの世界だな〜w

金杯をベースにしたカスタムガンはWAも多数出してるし、定番みたいですね。

ボーマーサイトを載せたWilson SGが、自分の手持ちのWAガバの中でも結構な命中精度だったので、アジャスタブルリアサイトが気になってしまう今日この頃です。

そんな流れでボーマーサイトとはまた違った、イライアソンサイトのゴールドカップ・ナショナルマッチを購入しました。

もちろん、中古ですけどw

中古だからって訳でもないでしょうが、購入した個体はスライドの平面部が正視に耐えない程デコボコしていて、うっかり全体像を写真を撮るのも忘れて全バラシしてしまいました。

とりあえず仕上げ直しをする前に何枚か撮影しておいたのでアップしておきます。

塗装が光を反射するので見えにくいんですが、矢印の示す部位に筋が入っているのが見えると思います。

モニタから少し離れて見た方が判りやすいかも。

この筋を頂点にして両側に下がっていく山脈のような感じです。

こういう素材のムラがスライドのそこかしこに目立って見られるので、これでは金杯の名が泣きますね。

表面のムラは両サイドの前部・後部にあります。

特に右側後部は青線で示すように台形状になっていて、赤い部分が斜めに削り落としてあるようにも見えます。

後方から透かし見ると、上部とサイド面の境界線が銃口側から真っ直ぐ直線で伸びて来て、途中から折れ曲がっているのが判ります。

2010年モデルの金杯銀は、みんなこうですか?

さっそく平面出しを始めますが、その前に大切な刻印を先に深堀りしておきましょう。

自分の場合、刻印の掘り起こしは平面出しの前後で最低二回はやります。

それにしてもこの文字数、細かさは・・・かなり集中力がいりますね・・・。

最初のCOLT'Sだけで疲れて初日は終わりました。

刻印の掘り起こしが済んだら、ドキドキワクワクの平面出し。

馬の方が結構消えかけててヤバいですね〜。

最初の掘り起こしをやらないとどうなっていたか・・・(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル

ところで最近のモデルはスライドがずいぶんと薄くなっていて、特にサムセフティの切り欠きがある部分などは平面出しで表面を削るのは最早強度的に限界のレベルじゃないかと思います。

なので後部だけは塗装だけ剥がし、一旦瞬着を盛ってから平面出しをする事にしました。

さて、上下とも平面出しが終りましたよ〜。

刻印も二度目の掘り起こしをやって、更に表面を均してクッキリです。

こちらもクッキリ深めに入ってますよ。

瞬着を盛ってから平面を出した後部。

最初のへんなデコボコがなくなってツルツルの平面です。

そして今回はいつもとは違う加工もしてみました。

今まではエッジを利かすのにこだわってましたが、尖った角っていうのは一番塗装が剥がれやすいんですよね。

なので、その対策として今回はぐるっと全体的に角を斜めに落としています。

写真のように相当拡大しないと判らない程度にですが、きっとこれでも大分塗装が剥がれにくくなると思います。

シルバーは剥げると下地の黒が出ちゃいますからね〜。

スライドもぐるっと、ノッチのとこまで角を処理しています。

後ろのところも。

しかし、ここの部分は本当に薄くなってしまいましたね。

レールの溝のところはわずか1mmぐらいしかないですよ。

さて、デジカメの性能の限界に挑戦w

レールの一番薄いところが1mmとして、角を斜めに落とした断面にもう一層分かりますか?

スライドの表面を覆った瞬着の層です。

ミクロの世界だな〜w

2010年10月11日

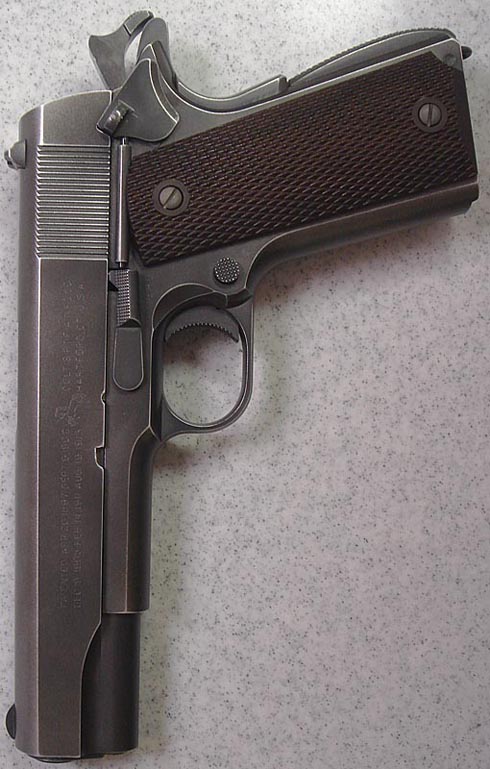

素ガバのその後~M1911A1

以前仕上げ直しで、鉄っぽさを追求したWAのM1911A1ですが、あれからまた少し雰囲気を変えたのでご紹介します。

以前の仕上げ直し直後の姿

キャロムのステンレスシルバーで銀色に塗り上げた後、インディのパーカーシールをエアブラシでサッと極薄に吹いて仕上げたものです。

極薄なのでちょっとぶつけたりなんかするとスグに下塗りのシルバーが出て、まあいじってるうちに段々と使用感が出てくるのを狙った訳なんですが、いい具合に味が出るまで使い込むのは時間がかかり過ぎます。

な訳で、ちょっとその時間をひとっ跳びさせる為に今回はポリッシュかけてみました。

と言っても艶を出したくは無いんですが、パーカーシールを少し擦り落としてシルバーを露出させようという試みです。

ホームセンターで見つけた、銀みがきクロスという研磨剤の付いた不織布で角を中心に擦ってみました。

パーカーシールは本当に極薄にしか吹いてないので、あっという間にシルバーが露出します。

セレーションのところなんかはかなり良い具合に味が付いたと思います。

ちょっとエッジが奇麗過ぎかな。

実銃の写真だと結構ガタガタ傷ついてるのが当たり前だから・・・。

亜鉛パーツは元の塗装を剥離したのち、直接パーカーシールを吹いてます。

一旦シルバー塗装をしてるフレームと質感の違いは感じられません。

これから気温が下がっていくと、HW素材がヒンヤリとして益々鉄っぽく感じられるかな?

元々はSCW Ver.2ですが、メタルチャンバーカバーに換えて重量が増している上、プラグリにはウエートが入ってますから結構ズッシリしています。

エッジが擦れて地肌が露出しているような感じがしますよね。

グリップはクレンザーで表面の艶を落として、シンナーの薄め液に黒を少し溶かしたものを塗り付けて汚しています。

あ、リコイルプラグは純正の状態のままでした。

これはスチールでパーカー処理されているようなので、表面を削ると錆びちゃいますよね。

カーボンブラックのM1991A1コンパクトとツーショット。

鉄鉄感ではCBHWに負けていないと自負しています。

以前の仕上げ直し直後の姿

キャロムのステンレスシルバーで銀色に塗り上げた後、インディのパーカーシールをエアブラシでサッと極薄に吹いて仕上げたものです。

極薄なのでちょっとぶつけたりなんかするとスグに下塗りのシルバーが出て、まあいじってるうちに段々と使用感が出てくるのを狙った訳なんですが、いい具合に味が出るまで使い込むのは時間がかかり過ぎます。

な訳で、ちょっとその時間をひとっ跳びさせる為に今回はポリッシュかけてみました。

と言っても艶を出したくは無いんですが、パーカーシールを少し擦り落としてシルバーを露出させようという試みです。

ホームセンターで見つけた、銀みがきクロスという研磨剤の付いた不織布で角を中心に擦ってみました。

パーカーシールは本当に極薄にしか吹いてないので、あっという間にシルバーが露出します。

セレーションのところなんかはかなり良い具合に味が付いたと思います。

ちょっとエッジが奇麗過ぎかな。

実銃の写真だと結構ガタガタ傷ついてるのが当たり前だから・・・。

亜鉛パーツは元の塗装を剥離したのち、直接パーカーシールを吹いてます。

一旦シルバー塗装をしてるフレームと質感の違いは感じられません。

これから気温が下がっていくと、HW素材がヒンヤリとして益々鉄っぽく感じられるかな?

元々はSCW Ver.2ですが、メタルチャンバーカバーに換えて重量が増している上、プラグリにはウエートが入ってますから結構ズッシリしています。

エッジが擦れて地肌が露出しているような感じがしますよね。

グリップはクレンザーで表面の艶を落として、シンナーの薄め液に黒を少し溶かしたものを塗り付けて汚しています。

あ、リコイルプラグは純正の状態のままでした。

これはスチールでパーカー処理されているようなので、表面を削ると錆びちゃいますよね。

カーボンブラックのM1991A1コンパクトとツーショット。

鉄鉄感ではCBHWに負けていないと自負しています。

2010年10月03日

MP9自宅修理の2

久しぶりに引っ張り出して試射したら弾ポロで、まともに撃てなくなっていたKSC MP9。

以前も弾づまりやボルトの閉鎖不良で不具合連発だったときがありました。

ちいさなボディに似合わず大きな金属製ボルト。

WA M4の亜鉛製ボルト程ではありませんが、結構重量があります。

前回弾詰まりや閉鎖不良などの症状が出たときは、ラバーチェンバーにBB弾が装弾されずエジェクションポートからこぼれ出たり、ボルト閉鎖時に挟まったりする症状でした。

当時分解チェックをしてみると、シリンダーのローディングノズル部が変形しており、それが原因で弾をあらぬ方向に弾き飛ばしていたようでした。

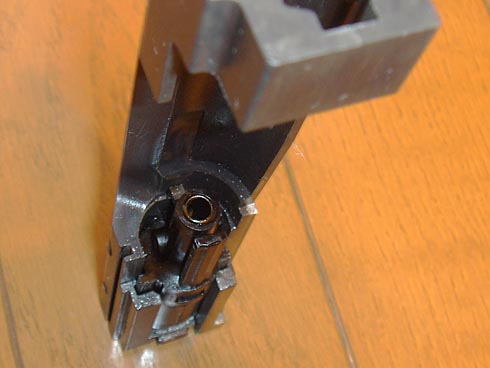

こちらはその時、新しく注文したシリンダーです。

矢印で示した部分がマガジンリップからBB弾を打ち出す部分ですが、MP9のマガジンはダブルカラムのままリップで保持されるため、矢印の部分の中心ではなく、両端で打ち出される事になります。

つまり両端の角の部分が潰れやすく、舐めていくに従い弾を打ち出す際に変な角度が付いて、弾こぼれの原因になるようです。

このパーツは結構消耗が激しそうだな〜とおもったので、折角取り寄せたものの交換せず、変形したノズルを瞬着とヤスリで整形し直して使用したら、その時は問題がすっかり解消しました。

で、今回の弾ポロは基本的に前回の不具合とは現象が違います。

ラバーチェンバーには装弾されますが空撃ちとなり、2発目が2重装填されてやっと発射するもヘロヘロという行程を繰り返すものです。

こうなると怪しいのはローディングノズルではなく、ラバーチェンバーのトラブル?

とにかくバラさ無い事には確かめようも無いということになりました。

アウターバレルからインナーバレルを抜き出すのも、KSCはあらゆるパーツの寸法に遊びが無いのかキツくて苦労します。

銃口側から竹箸を使って押し出し抜き取ります。(あ、このときまずインナーバレルを留めてる芋ネジを外すのを忘れてはなりません)

で、取り出したインナーバレルのラバーチェンバーを確認。

特に破れや痛みは無さそうだったので、一旦脱脂洗浄して付け直し、再び組み立てて試射したものの全く直っていませんでした。

なので今度は新しいラバーチェンバーを(x2)取り寄せて付け替えてみる事にしました。

なぜx2かというと、一個315円で安いから念のため予備に。

で、新しい物と比較することで問題がハッキリと浮かび上がって来ました。

まず今まで使っていたものは新品のと比べると、同じ製品とは思えないくらいフニャフニャに軟化しておりました。

続いて二つを並べて比較すると、左側の古い方が右の新品と比べると明らかに大きい。

これは仕様が変わったのでなければ素材が膨張したという事でしょう。

試しにBB弾を乗せてみると、新品の方は入り口に乗り上げるのに対し、古い方は写真のようにスルッと中に落ち込んでしまいます。

これを見て弾ポロの原因を完全に特定出来たと思いました。

装填時、BB弾の保持位置が前進し過ぎてガスの流路が発射側に開かず不発になるようです。

で、2発目が二重装填されたときにようやくインナーピストンが弾に押されて流路が開き、発射側にガスが出て二発が同時発射と。

実際このラバーチェンバーの交換で弾ポロは奇麗に解消する事が出来ました。

あとは何が原因でラバーチェンバーが軟化膨張したのかという事が問題になって来ますが、マニュアルにはオイルの成分によってはそういうことが起こると言う注意書きがあります。

自分が所有してるエアガンでこのような事が起こったのは初めてなので、KSCのラバーチェンバーは殊更デリケートな素材なのかも知れません。

さて、今回は他にも取り寄せたパーツがあり、それがこのアウターバレルです。

実は分解組み立てに苦労している際に、誤って矢印の突起部分を折ってしまいました。

この突起はフィーディングランプの溝にはまり込んで両者をつなげる部分です。

アウターバレルはプラ製で、かつ折れた部分はとても弱そうな部位であり、フィーディングランプは金属製でもあることから乱暴に扱わないように注意すべきでした。

さて、部品の交換を終えたら写真のようにユニットを組み立てて、再びフレーム内に収めます。

ガイドベースは本来フレーム側にネジ留めされていますが、前回の記事に書いた裏技を使った場合は写真のように、先にバレルガイドに取り付けてもいいです。

そしてフレームに収め、フォアグリップの中からガイドベースを六角レンチでネジ留めし、ボルトの後端をレールに通し、最後はロックピンを押し込んでほぼ終了ですが、ロックピンを押し込むのにまた苦戦します。

マニュアルには「うまく入らない時はロックピンを押し付けながらバレルを前後動させてください。カチッと音がして入ります」という記載があります。

前後動させろっていわれても掴むところも無いし、アウターバレルはタイトにハマってますから油が付いた手では滑って到底前後動なんてさせられません。

でも大抵はアウターバレルが銃口側にズレてる事が多いので、慌てず銃口から指を入れて後ろに押し込んでやるとロックピンが下りてくれます。

丁度上の写真のバレルラグの位置ぐらい、バレルがガイドベースから後退してるとロックピンがハマる。

(ここで書いてる事は全て自分が慌てて失敗した体験を元にしています。)

最後にレシーバーを被せてガイドスクリューを留め、組み立て終了です。

悪戦苦闘しながら自分で修理をすると、愛着もひとしおだし、苦労の分勉強にもなります。

最近は勉強した事もどんどん頭から抜け落ちていくので、今回はブログに記しておきました。

もし何か付け加えるような事柄や、訂正すべき点があればコメント欄にお願いします。

多くの人の役に立つ記事になればと思います。

記事だけだと解りにくい文章だと思いますが、マニュアルと合わせて参考にする事を前提にしています。

以前も弾づまりやボルトの閉鎖不良で不具合連発だったときがありました。

ちいさなボディに似合わず大きな金属製ボルト。

WA M4の亜鉛製ボルト程ではありませんが、結構重量があります。

前回弾詰まりや閉鎖不良などの症状が出たときは、ラバーチェンバーにBB弾が装弾されずエジェクションポートからこぼれ出たり、ボルト閉鎖時に挟まったりする症状でした。

当時分解チェックをしてみると、シリンダーのローディングノズル部が変形しており、それが原因で弾をあらぬ方向に弾き飛ばしていたようでした。

こちらはその時、新しく注文したシリンダーです。

矢印で示した部分がマガジンリップからBB弾を打ち出す部分ですが、MP9のマガジンはダブルカラムのままリップで保持されるため、矢印の部分の中心ではなく、両端で打ち出される事になります。

つまり両端の角の部分が潰れやすく、舐めていくに従い弾を打ち出す際に変な角度が付いて、弾こぼれの原因になるようです。

このパーツは結構消耗が激しそうだな〜とおもったので、折角取り寄せたものの交換せず、変形したノズルを瞬着とヤスリで整形し直して使用したら、その時は問題がすっかり解消しました。

で、今回の弾ポロは基本的に前回の不具合とは現象が違います。

ラバーチェンバーには装弾されますが空撃ちとなり、2発目が2重装填されてやっと発射するもヘロヘロという行程を繰り返すものです。

こうなると怪しいのはローディングノズルではなく、ラバーチェンバーのトラブル?

とにかくバラさ無い事には確かめようも無いということになりました。

アウターバレルからインナーバレルを抜き出すのも、KSCはあらゆるパーツの寸法に遊びが無いのかキツくて苦労します。

銃口側から竹箸を使って押し出し抜き取ります。(あ、このときまずインナーバレルを留めてる芋ネジを外すのを忘れてはなりません)

で、取り出したインナーバレルのラバーチェンバーを確認。

特に破れや痛みは無さそうだったので、一旦脱脂洗浄して付け直し、再び組み立てて試射したものの全く直っていませんでした。

なので今度は新しいラバーチェンバーを(x2)取り寄せて付け替えてみる事にしました。

なぜx2かというと、一個315円で安いから念のため予備に。

で、新しい物と比較することで問題がハッキリと浮かび上がって来ました。

まず今まで使っていたものは新品のと比べると、同じ製品とは思えないくらいフニャフニャに軟化しておりました。

続いて二つを並べて比較すると、左側の古い方が右の新品と比べると明らかに大きい。

これは仕様が変わったのでなければ素材が膨張したという事でしょう。

試しにBB弾を乗せてみると、新品の方は入り口に乗り上げるのに対し、古い方は写真のようにスルッと中に落ち込んでしまいます。

これを見て弾ポロの原因を完全に特定出来たと思いました。

装填時、BB弾の保持位置が前進し過ぎてガスの流路が発射側に開かず不発になるようです。

で、2発目が二重装填されたときにようやくインナーピストンが弾に押されて流路が開き、発射側にガスが出て二発が同時発射と。

実際このラバーチェンバーの交換で弾ポロは奇麗に解消する事が出来ました。

あとは何が原因でラバーチェンバーが軟化膨張したのかという事が問題になって来ますが、マニュアルにはオイルの成分によってはそういうことが起こると言う注意書きがあります。

自分が所有してるエアガンでこのような事が起こったのは初めてなので、KSCのラバーチェンバーは殊更デリケートな素材なのかも知れません。

さて、今回は他にも取り寄せたパーツがあり、それがこのアウターバレルです。

実は分解組み立てに苦労している際に、誤って矢印の突起部分を折ってしまいました。

この突起はフィーディングランプの溝にはまり込んで両者をつなげる部分です。

アウターバレルはプラ製で、かつ折れた部分はとても弱そうな部位であり、フィーディングランプは金属製でもあることから乱暴に扱わないように注意すべきでした。

さて、部品の交換を終えたら写真のようにユニットを組み立てて、再びフレーム内に収めます。

ガイドベースは本来フレーム側にネジ留めされていますが、前回の記事に書いた裏技を使った場合は写真のように、先にバレルガイドに取り付けてもいいです。

そしてフレームに収め、フォアグリップの中からガイドベースを六角レンチでネジ留めし、ボルトの後端をレールに通し、最後はロックピンを押し込んでほぼ終了ですが、ロックピンを押し込むのにまた苦戦します。

マニュアルには「うまく入らない時はロックピンを押し付けながらバレルを前後動させてください。カチッと音がして入ります」という記載があります。

前後動させろっていわれても掴むところも無いし、アウターバレルはタイトにハマってますから油が付いた手では滑って到底前後動なんてさせられません。

でも大抵はアウターバレルが銃口側にズレてる事が多いので、慌てず銃口から指を入れて後ろに押し込んでやるとロックピンが下りてくれます。

丁度上の写真のバレルラグの位置ぐらい、バレルがガイドベースから後退してるとロックピンがハマる。

(ここで書いてる事は全て自分が慌てて失敗した体験を元にしています。)

最後にレシーバーを被せてガイドスクリューを留め、組み立て終了です。

悪戦苦闘しながら自分で修理をすると、愛着もひとしおだし、苦労の分勉強にもなります。

最近は勉強した事もどんどん頭から抜け落ちていくので、今回はブログに記しておきました。

もし何か付け加えるような事柄や、訂正すべき点があればコメント欄にお願いします。

多くの人の役に立つ記事になればと思います。

記事だけだと解りにくい文章だと思いますが、マニュアルと合わせて参考にする事を前提にしています。