2020年06月07日

ブルースチール塗装

今年ももう6月となりました。

私の住む千葉県あたりは夜はタオルケット一枚羽織って寝られますし、風呂は上がり際にシャワーで水道水を冷たいまま浴びて発汗をしめても良い感じに暑くなってきました。

コロナはまだしつこくメディアの関心を引きつけるほどにしぶとく人の体を渡り歩いて社会経済に打撃を与えているようですが、これから本格的な夏が到来する季節になると、マスクは逆にかえって危ないということのようです。

私は昨年に新しいカメラを買って、春には桜でも撮ったり、外で普段気にもとめていない街の小さな面白いものや美しいものでも撮影してみようかと思っていたのですが、すっかりその楽しみは挫かれ、気がつくとせっかく買ったカメラの操作法(自分で色々いじってやったカスタム設定とか)を忘れてしまっています。

年と共に短期記憶の保存能力が落ちていくのをいやでも実感します。

だからちゃんと日常的にカメラを使わないとダメですね。

WAのガバをバラして組み直すのは長期記憶に保存されているので大丈夫ですw

これは随分前にキャロムショットのブルースチールを主に用いてブルーイングのビンテージ風に塗装したWAのM1911 U.S.ARMYです。

元々はSCWバージョン1の中古品を購入して、中身をSCW2か3にアップグレードしてカスタム塗装を施しました。

以前はよくそういうことをやってましたね。

HWのフレームやスライドは塗装し、金属パーツ系は元の塗装を剥離してブルー液で染めています。

ブルースチールにはクリヤーイエローを混ぜて金属パーツのブルーイングに近い色味にしたのですが、クリアーイエローは経年で色褪せて、ほとんどただのクリアーになってしまうようです。

なので現在はブルースチールそのままの色味に戻ってしまっている気がします。

スライドやフレームの平面出しをして、ダストカバー部を削って厚さを減らして、刻印を追い彫りして、結構色々時間をかけてやっていました。

それで納得の出来栄えになると、今度は気軽に撃って遊べなくなるという。

カメラを勉強すると、ボケが〜ボケが〜と盛んに耳にし目にします。

レンズの絞り、被写界深度といった小難しい用語が出てくる話で、絞りを開放するとピントの合う範囲が狭くなって、背景をボケさせたり、逆に絞りを強くすると奥までクッキリ写る。

ISO感度とホワイトバランスぐらいしか設定するところのないような古いコンデジを長い間使ってた私には、カメラは感度と絞りとシャッター速度を操ることで写真の写りが全く変わるということが新鮮で、マニュアルの中古フィルムカメラとかも実は集めたりしてました。

つまりミリブロの未更新の間はそういうことになっていたわけですw

望遠レンズによる圧縮効果というのもあります。

望遠レンズは遠くにある被写体を切り抜いて拡大するようなレンズなので、写った写真は奥行きのない絵になります。

これは肉眼で見る世界とかけ離れててとても面白い表現ができるのですが、ミリブロ的に使うならよく、リアサイトから覗いたフロントサイト、ターゲットみたいな視界を写すとき、リアサイトのノッチの間に小さくボケたフロントサイトが写るだけだったのが、望遠レンズで離して撮るとアイアンサイトのスリードッツが綺麗に並ぶのを撮ることができます。

グリップはRocken

最後はグラフィカルに味付けした写真。

私の住む千葉県あたりは夜はタオルケット一枚羽織って寝られますし、風呂は上がり際にシャワーで水道水を冷たいまま浴びて発汗をしめても良い感じに暑くなってきました。

コロナはまだしつこくメディアの関心を引きつけるほどにしぶとく人の体を渡り歩いて社会経済に打撃を与えているようですが、これから本格的な夏が到来する季節になると、マスクは逆にかえって危ないということのようです。

私は昨年に新しいカメラを買って、春には桜でも撮ったり、外で普段気にもとめていない街の小さな面白いものや美しいものでも撮影してみようかと思っていたのですが、すっかりその楽しみは挫かれ、気がつくとせっかく買ったカメラの操作法(自分で色々いじってやったカスタム設定とか)を忘れてしまっています。

年と共に短期記憶の保存能力が落ちていくのをいやでも実感します。

だからちゃんと日常的にカメラを使わないとダメですね。

WAのガバをバラして組み直すのは長期記憶に保存されているので大丈夫ですw

これは随分前にキャロムショットのブルースチールを主に用いてブルーイングのビンテージ風に塗装したWAのM1911 U.S.ARMYです。

元々はSCWバージョン1の中古品を購入して、中身をSCW2か3にアップグレードしてカスタム塗装を施しました。

以前はよくそういうことをやってましたね。

HWのフレームやスライドは塗装し、金属パーツ系は元の塗装を剥離してブルー液で染めています。

ブルースチールにはクリヤーイエローを混ぜて金属パーツのブルーイングに近い色味にしたのですが、クリアーイエローは経年で色褪せて、ほとんどただのクリアーになってしまうようです。

なので現在はブルースチールそのままの色味に戻ってしまっている気がします。

スライドやフレームの平面出しをして、ダストカバー部を削って厚さを減らして、刻印を追い彫りして、結構色々時間をかけてやっていました。

それで納得の出来栄えになると、今度は気軽に撃って遊べなくなるという。

カメラを勉強すると、ボケが〜ボケが〜と盛んに耳にし目にします。

レンズの絞り、被写界深度といった小難しい用語が出てくる話で、絞りを開放するとピントの合う範囲が狭くなって、背景をボケさせたり、逆に絞りを強くすると奥までクッキリ写る。

ISO感度とホワイトバランスぐらいしか設定するところのないような古いコンデジを長い間使ってた私には、カメラは感度と絞りとシャッター速度を操ることで写真の写りが全く変わるということが新鮮で、マニュアルの中古フィルムカメラとかも実は集めたりしてました。

つまりミリブロの未更新の間はそういうことになっていたわけですw

望遠レンズによる圧縮効果というのもあります。

望遠レンズは遠くにある被写体を切り抜いて拡大するようなレンズなので、写った写真は奥行きのない絵になります。

これは肉眼で見る世界とかけ離れててとても面白い表現ができるのですが、ミリブロ的に使うならよく、リアサイトから覗いたフロントサイト、ターゲットみたいな視界を写すとき、リアサイトのノッチの間に小さくボケたフロントサイトが写るだけだったのが、望遠レンズで離して撮るとアイアンサイトのスリードッツが綺麗に並ぶのを撮ることができます。

グリップはRocken

最後はグラフィカルに味付けした写真。

2012年09月24日

ミリガバ3兄弟

前回は夜の撮影だったので、さっき朝の室内光で撮影したミリガバ3兄弟です。

まあフラッシュ焚いての撮影ですけどね。

三色揃うとなかなか感無量ですw

前回の撮影時に、実は完成と言いながら一つ欠けていたものが。

それがマガジンでした。

もともとSCWバージョン1のM1911 U.S.ARMYに付属のマガジンはこれ、旧タイプのシングルカラムです。

しかもベタッと例のロイヤル青塗装がされてて、本体を綺麗に仕上げ直してもマガジンがコレじゃあ・・・って感じ。

なので現行のシルバーマガジンを一つ頂戴することにしました。

カンペのリムーバーで塗装を剥離。

非常に反応が良いので楽でしたよ♪

べろり〜ん。

塗装の下から亜鉛地肌が現れました。

あまり白化しておらず、綺麗な銀色。

塗装で保護されていたんですね〜。

塗装を剥離するのに、完全に分解してしまいたかったんですけど。

なんだ、このバルブ、WAの独自仕様??

持ってるバルブレンチは使えないではないか!

つか今まで全然気づかなかった。

普段金属のカラーで隠れてますからね〜。

というわけで完全分解は断念し、余計なところはマスキングしてカンペリムーバーを塗りたくりました。

むき出しになったマガジンを一応シャイネックスのスポンジヤスリで磨きまして・・・。

バーチウッドのスーパーブルーでブルーイングでっす♪

綿棒でチマチマ塗るのが自分流。

うほっw

無光沢なミリタリーテイストマガジンになったよ。

この状態まで染まったら、使い倒してヘロヘロになったシャイネックスで表面を磨きます。

ススが落ちて綺麗な光沢が出ました。

うお〜塗装とはぜんぜん違う、金属地肌バリバリ〜。

まだ仮組みだけど、ARMYたん専用マガジン完成♪

2012年09月19日

ビンテージブルー塗装

ガスブロMP5やMP9に浮気しつつもしっかりガバの仕上げ直しは同時進行中。

実際3丁のガバが塗装を終えて乾燥待ちの状態なので、1丁目を組み上げて完成させることにしました。

WA M1911 U.S.ARMYね。

初めてのブルー塗装で、初めてのブルースチール使用で思った以上の出来栄えにウットリ。

実銃の写真を何枚も集めて参考にして、実際には見たこともないものを想像しながら仕上げました。

かつてのロイヤル青塗装の面影はもう無い。

パーカーベースでビンテージ塗装したM1911A1、エコブラで現用ダメージ塗装をしたMEU、そして今回はブルービンテージのM1911。

うちのミリガバ三兄弟が揃いました♪

もうこれでミリガバに思い残すことはありません。

あ〜三脚の脚が入っちゃった、サイアク〜〜ww

今回うまくいったな〜と思えるのは、本体のブルー塗装と実際にブルーイングした金属パーツとの間に違和感がほとんど無く出来たこと。

本体塗装前に金属パーツの染を先にやったおかげで、色を出来るだけ合わせることが出来たと思う。

ブルースチール単色だともっと不自然な感じだったでしょう。

クリヤーイエローをたっぷり混ぜたおかげで凄くリアルになりました。

掟破りの手持ち撮影w

角度が変わると色味も変わるブルーイングの質感が、塗装でありながら良い感じに出てます。

エジェクションポート内側の溝はプラリペアで埋めて無くなった。

SCWバージョン1からバージョン3へ機構変更し、トランスファーハンマー仕様でファイアリングピンの突出はもうありません。

熱湯矯正でスライドのガタはすっかりなくなり、逆にきついぐらいタイト。

なんだろう、チャンバーカバーのあたりを見るとスライドトップが異様に肉厚がある。

WAサイズってこんなだったっけ??

エジェクションポートの内側を覗いたあと、きちんと閉じきってなかったかな?

まだ組んだばかりで作動は渋いです。

でもガチャガチャ動かす気にはとてもなれない。

本体は全体にヘアラインを入れるようにして磨いてあります。

スライド下部の三角形の穴も埋めてあります。

1丁10万超のエランガバなど買えはしない。

てか見たことすら無いw

でも¥8,980-で入手した中古のWAガバでそのぐらいのものを目指したかった。

だからせめてグリップぐらいは奮発したさw

このグリップにダメージ処理を加える勇気はないんだよね〜。

リアサイトからハンマー、グリップセフティ、MSハウジングへと続くメタルパーツと塗装した本体部分に違和感はない。

チェッカーもグルーブも刻まれてないツルツルのハウジングがやたらセクスィ~♪

ゴリゴリ削って薄くしたダストカバーは手に持った時のスッキリ感が違います。

でも言われなきゃ気づかない程度。

バレルブッシングも勿論ブルーイング。

二段階に表面を削って薄くしたサムセフティがお気に入りです。

刻印は大変だったけど綺麗にできた。

デザインナイフで削ぎ削ぎしたコッキングセレーションも、おかげでエッジがキリッと切り立って触り心地がいいです。

我が家の超高級路線のナショナルマッチ銀とツーショット。

また眺めるだけで撃ちたくないガバが一つ増えたか・・・・。

実際3丁のガバが塗装を終えて乾燥待ちの状態なので、1丁目を組み上げて完成させることにしました。

WA M1911 U.S.ARMYね。

初めてのブルー塗装で、初めてのブルースチール使用で思った以上の出来栄えにウットリ。

実銃の写真を何枚も集めて参考にして、実際には見たこともないものを想像しながら仕上げました。

かつてのロイヤル青塗装の面影はもう無い。

パーカーベースでビンテージ塗装したM1911A1、エコブラで現用ダメージ塗装をしたMEU、そして今回はブルービンテージのM1911。

うちのミリガバ三兄弟が揃いました♪

もうこれでミリガバに思い残すことはありません。

あ〜三脚の脚が入っちゃった、サイアク〜〜ww

今回うまくいったな〜と思えるのは、本体のブルー塗装と実際にブルーイングした金属パーツとの間に違和感がほとんど無く出来たこと。

本体塗装前に金属パーツの染を先にやったおかげで、色を出来るだけ合わせることが出来たと思う。

ブルースチール単色だともっと不自然な感じだったでしょう。

クリヤーイエローをたっぷり混ぜたおかげで凄くリアルになりました。

掟破りの手持ち撮影w

角度が変わると色味も変わるブルーイングの質感が、塗装でありながら良い感じに出てます。

エジェクションポート内側の溝はプラリペアで埋めて無くなった。

SCWバージョン1からバージョン3へ機構変更し、トランスファーハンマー仕様でファイアリングピンの突出はもうありません。

熱湯矯正でスライドのガタはすっかりなくなり、逆にきついぐらいタイト。

なんだろう、チャンバーカバーのあたりを見るとスライドトップが異様に肉厚がある。

WAサイズってこんなだったっけ??

エジェクションポートの内側を覗いたあと、きちんと閉じきってなかったかな?

まだ組んだばかりで作動は渋いです。

でもガチャガチャ動かす気にはとてもなれない。

本体は全体にヘアラインを入れるようにして磨いてあります。

スライド下部の三角形の穴も埋めてあります。

1丁10万超のエランガバなど買えはしない。

てか見たことすら無いw

でも¥8,980-で入手した中古のWAガバでそのぐらいのものを目指したかった。

だからせめてグリップぐらいは奮発したさw

このグリップにダメージ処理を加える勇気はないんだよね〜。

リアサイトからハンマー、グリップセフティ、MSハウジングへと続くメタルパーツと塗装した本体部分に違和感はない。

チェッカーもグルーブも刻まれてないツルツルのハウジングがやたらセクスィ~♪

ゴリゴリ削って薄くしたダストカバーは手に持った時のスッキリ感が違います。

でも言われなきゃ気づかない程度。

バレルブッシングも勿論ブルーイング。

二段階に表面を削って薄くしたサムセフティがお気に入りです。

刻印は大変だったけど綺麗にできた。

デザインナイフで削ぎ削ぎしたコッキングセレーションも、おかげでエッジがキリッと切り立って触り心地がいいです。

我が家の超高級路線のナショナルマッチ銀とツーショット。

また眺めるだけで撃ちたくないガバが一つ増えたか・・・・。

2012年08月19日

メタルチャンバー

M1911 U.S.ARMYのブルー塗装がうまく行ったので、最後に残ってたバレル系も仕上げ直しました。

メタルチャンバーは茶黒の純正染めを落として、バーチウッドのスーパーブルーで染め直しました。

最初は純正の染めのままでもいいかなと思ってたけれど、ここまできたらトコトンブルーに統一しよう。

アウターバレルはズッシリ真鍮製だけど、純正時は黒塗装。

チャンバーカバーに合わせて本体と同じシルバー塗装の上に、特製ブルースチール。

ちょっと青過ぎたかなという気がしたので、「銃 I」を薄く乗せました。

もうあとはマガジンケースの塗装を落として、これをブルーイングするぐらいですかね。

そこまでやるか?と自分に問いかける私がいますが・・・w

現在の東京上空の空模様。

夏はこのようにモコモコした雲をよく見かけます。

空の上を動物たちが楽しそうに駆け回ってるようにも見えます。

2012年08月12日

ブルー塗装の奥深さ

WA/M1911 U.S.ARMYも完成間近になってきた。

クラッシックなブルーイングフィニッシュを塗装で再現するというのは初めてなんですが、世間にはそれ用の塗料が様々有ります。

私が選んだのはキャロムショットのブルースチールというもので、いささかインチキ臭いブルー塗装の作例が公式サイトに1枚だけ。

塗膜の強度レベルに惹かれて購入した訳ですが、色々実験した結果、Mr.カラーのクリアーイエローをたっぷりめに混ぜて使う事にしました。

そのままだとちょっと紫っぽい感じがしたもので。

シルバーで厚めに下地を作った後、特製ブルースチールをエアブラシで吹きました。

写真は机の上の蛍光灯下にて撮影したものです。

メタリックブルーな公式の写真と違って、青っぽい黒ってのが本当の色みたいです。

エアブラシとスプレー缶では違うのかな?

光の当たり具合では青い。

ちなみに角度を変えて、順光で見るとこのように黒い。

クリアーイエローを加えたのは正解でした。

寒色系のブルーだったのに暖色系が加わって、好みの色合いになりました。

とは言っても、このままだと塗装がのってるというだけで、とても金属をブルーイングしたようには見えない。

まあ購入当初の元々の塗装もブルーイングフィニッシュとは程遠い色でしたけど。

霧が細かいエアブラシとはいえ、塗装表面はようく見ると細かい凹凸がありますから、これが金属地肌とは決定的に違います。

これをシャイネックスで研磨し、ヘアラインをつけたり下地のシルバーを露出させたりしてビンテージ風にするわけですが・・・。

その過程で驚きの発見をしました。

この塗料、すなわちブルースチールですが、研磨するとメチャクチャ金属感が出て来ます。

なんかブルーイングした本物の金属パーツとそれほど遜色無い雰囲気になって来ました。

一瞬だけ公開w

後は組み上げるだけ。

でもしばらく塗装が完全に乾燥するまで、このまま放置です。

二挺目のMEUがまだありますからね。

クラッシックなブルーイングフィニッシュを塗装で再現するというのは初めてなんですが、世間にはそれ用の塗料が様々有ります。

私が選んだのはキャロムショットのブルースチールというもので、いささかインチキ臭いブルー塗装の作例が公式サイトに1枚だけ。

塗膜の強度レベルに惹かれて購入した訳ですが、色々実験した結果、Mr.カラーのクリアーイエローをたっぷりめに混ぜて使う事にしました。

そのままだとちょっと紫っぽい感じがしたもので。

シルバーで厚めに下地を作った後、特製ブルースチールをエアブラシで吹きました。

写真は机の上の蛍光灯下にて撮影したものです。

メタリックブルーな公式の写真と違って、青っぽい黒ってのが本当の色みたいです。

エアブラシとスプレー缶では違うのかな?

光の当たり具合では青い。

ちなみに角度を変えて、順光で見るとこのように黒い。

クリアーイエローを加えたのは正解でした。

寒色系のブルーだったのに暖色系が加わって、好みの色合いになりました。

とは言っても、このままだと塗装がのってるというだけで、とても金属をブルーイングしたようには見えない。

まあ購入当初の元々の塗装もブルーイングフィニッシュとは程遠い色でしたけど。

霧が細かいエアブラシとはいえ、塗装表面はようく見ると細かい凹凸がありますから、これが金属地肌とは決定的に違います。

これをシャイネックスで研磨し、ヘアラインをつけたり下地のシルバーを露出させたりしてビンテージ風にするわけですが・・・。

その過程で驚きの発見をしました。

この塗料、すなわちブルースチールですが、研磨するとメチャクチャ金属感が出て来ます。

なんかブルーイングした本物の金属パーツとそれほど遜色無い雰囲気になって来ました。

一瞬だけ公開w

後は組み上げるだけ。

でもしばらく塗装が完全に乾燥するまで、このまま放置です。

二挺目のMEUがまだありますからね。

2012年07月30日

ブルー塗装

WA/M1911の仕上げ直した金属パーツたち。

バーチウッドのスーパーブルーでブルーイングしたパーツの中に、一個だけ塗装のプラパーツが混ざってますw

チャンバーカバーですね。

前回キャロムのブルースチールで塗装したら若干黄色みが欲しい感じだったので、プラモデル用のクリヤーイエローを混ぜてみました。

Mr.カラーの塗料ですが、エアブラシのカップで適当に混ぜて試し吹きしたらなかなか良い感じに。

これなら本格的に色合わせが出来そうです。

ちなみに前回の写真。

あまり変わらない気もしますが、こちらはわずかに紫っぽい色味に傾いてました。

左がクリヤーイエローを加えて塗装したもの。

右二つはスポンジヤスリで下地を露出させてますがブルースチールそのままの物です。

真ん中はブルースチールの上にG.スミス.Sの銃1を重ねてから研磨してます。

右端はキャロムのブラックスチールを重ねて同様に研磨してます。

クリヤーイエローは性質上、厚く重ねると黄色みがより濃くなるので、それによって良い感じの色むらも若干ですが出るみたいです。

2012年07月27日

いよいよ塗装

最近蒸し暑いけど風のない日が続いているので、ようやく塗装を始めました。

我が家の塗装ブースです。

塗装のときだけ引っ張り出して、普段は片付けておくのでセッティングがおっくう。

この前であぐらをかいてプシューッとエアブラシで塗装しています。:.゚ヽ(*´∀`)ノ゚.:。+゚

窓を少しだけ開けて排気ダクトを外に出して塗装するんですが、無風が一番ですが東からの風向きならば問題有りません。

これが西風が吹いてると排気が部屋に吹き込んで来てしまうので困りものです。

そんな日は諦めます。

塗装してるのはコレよ。

もうずいぶん放ったらかしだったけど、梅雨だったからねえ〜。

ブルー系ビンテージに仕上げる為に、まずはシルバーで下塗りしてる段階です。

ブルー系は今まで塗装した事無かったので、実は完成イメージがさっぱり浮かばなくて困っとります。

元々の塗装が濃いクリヤーブルーを塗ったような、まるで金属感の無い塗装だったので、ああはしたくない。

試しに買ってみたのがこのブルースチール(キャロムショット)です。

このまんまでOKとはならないだろうなと思って、色々試し塗りをしてみることにしました。

実験素材として、メタルチャンバーカバーに交換していらなくなったプラチャンカバーを使います。

シルバーで下塗り。

実験だからキャロムのシルバーなんか使いません。

以前購入してダメだししたソフト99のホイールシルバーです。

ブルースチールを重ねてみました。

なんかキャロムの作例みたいに青いかと思いきや、かなり黒っぽくてビックリ!

これでは今まで構築した脳内シミュレーションがまた違って来てしまうな〜ポリ…σ(-''-;)

コピー用紙の上においてバックを白くしてみました。

かなり黒い。

でも良いところはラメっぽさが無くて金属感はそれなりにある。

つや消しでドライな感じ。

バーチウッドのスーパーブルーでブルーイングした金属パーツとの比較。

う〜〜〜ん・・・。

角度をつけて光を反射させてみた。

青みが人為的な不自然さ?

もう少し黄色みが欲しいですね。

同じキャロムショットでもガンブルーとかのほうが良かったんだろうか?

折角買ったのだから無駄にしたくないけど・・・。

今回の下塗りはキャロムのステンレスシルバー1.5に対してブラックスチール1をミックスした「ブラックステンレス」です。

写真は表面のざらつきをサンドペーパーで均して、キッチンで中性洗剤で水洗いしたところでパチリ。

このサンドペーパーをかけて表面に研磨痕がついてる感じのブラックステンレスの雰囲気って凄いと思いません??

2012年06月23日

あとは塗装

刻印の掘り起こしと平面出し、多少の形状修整を終えて、あとは塗装と言う状態まできたM1911.U.S.ARMY。

ヒケの部分は瞬着で埋めての平面出しなので、黒っぽいところはヒケがあった場所です。

ゴリゴリ削って薄くしたダストカバーを正面側から見るとこんな感じです。

これでも結構薄くなってるはずなんですが、あまりよく判りませんね。

あとダストカバーも熱湯矯正で両サイドを内側に曲げてあるので、スライドとのガタつきが無くなってます。

ダストカバーと言えば、ネットで拾った実銃の写真。

実銃はこんなに薄い・・・・っていうか、これ中心がズレてます。

ヒデエの掴まされちまったよっていう、哀しい写真のようですw

刻印はカッチリです。

かなり深く入っています。

たぶんWAの100周年記念モデルの彫刻機による刻印より深いかも。

今日はこれから帰省して、久しぶりに親に顔を見せて来ます。

実家に帰ってもする事が無くて辛いけど・・・・。

ヒケの部分は瞬着で埋めての平面出しなので、黒っぽいところはヒケがあった場所です。

ゴリゴリ削って薄くしたダストカバーを正面側から見るとこんな感じです。

これでも結構薄くなってるはずなんですが、あまりよく判りませんね。

あとダストカバーも熱湯矯正で両サイドを内側に曲げてあるので、スライドとのガタつきが無くなってます。

ダストカバーと言えば、ネットで拾った実銃の写真。

実銃はこんなに薄い・・・・っていうか、これ中心がズレてます。

ヒデエの掴まされちまったよっていう、哀しい写真のようですw

刻印はカッチリです。

かなり深く入っています。

たぶんWAの100周年記念モデルの彫刻機による刻印より深いかも。

今日はこれから帰省して、久しぶりに親に顔を見せて来ます。

実家に帰ってもする事が無くて辛いけど・・・・。

2012年06月11日

フレームの形状修整

破格の¥8,980-で入手した中古M1911(WA)の仕上げ直し。

フレームのダストカバーをゴリゴリ削った後、もう一カ所気になる部分が・・・。

マガジンキャッチの穴の前側のライン。

カクカクしてますよね〜。

とても綺麗な形状で、普通ならウットリするところですが、古い実銃の写真を見るとここは丸いラインを描いてるのが殆ど。

復刻版だとカクカクしてるのかな?

古いモデルに倣って丸める事にしました。

ちょっと丸くなり過ぎたか・・・?

没頭すると2時間も3時間も同じところをシコシコしてたりする。

反対側も。

曲面を削る時、アクリルのパイプに貼付けたサンドペーパーが非常に使い勝手が良いです。

このあとトリガーガードの内側やフロントストラップを整えて、一番最後に平面部の平面出しをするとエッジが立って綺麗に仕上がります。

仕上げ直しとは別に、WAから注文していたパーツが届きました♪

新しいパーツっていいですよね〜。

左が今回のM1911用のメタルチャンバーです。

こんなパーツだけでも袋から出すとWAの新品オイルの匂いがする〜。

リングハンマーとMSハウジングは今回のとは別に、オラガバ計画の為に購入しました。

シルバーとブラックが注文出来ますが、塗装なのかと思ったら黒染めでした。

剥離する手間が省けたw

リングハンマーの頑丈そうな、この塊感が溜まりません。

大好きです。

フレームのダストカバーをゴリゴリ削った後、もう一カ所気になる部分が・・・。

マガジンキャッチの穴の前側のライン。

カクカクしてますよね〜。

とても綺麗な形状で、普通ならウットリするところですが、古い実銃の写真を見るとここは丸いラインを描いてるのが殆ど。

復刻版だとカクカクしてるのかな?

古いモデルに倣って丸める事にしました。

ちょっと丸くなり過ぎたか・・・?

没頭すると2時間も3時間も同じところをシコシコしてたりする。

反対側も。

曲面を削る時、アクリルのパイプに貼付けたサンドペーパーが非常に使い勝手が良いです。

このあとトリガーガードの内側やフロントストラップを整えて、一番最後に平面部の平面出しをするとエッジが立って綺麗に仕上がります。

仕上げ直しとは別に、WAから注文していたパーツが届きました♪

新しいパーツっていいですよね〜。

左が今回のM1911用のメタルチャンバーです。

こんなパーツだけでも袋から出すとWAの新品オイルの匂いがする〜。

リングハンマーとMSハウジングは今回のとは別に、オラガバ計画の為に購入しました。

シルバーとブラックが注文出来ますが、塗装なのかと思ったら黒染めでした。

剥離する手間が省けたw

リングハンマーの頑丈そうな、この塊感が溜まりません。

大好きです。

2012年06月09日

スライドのヒケ

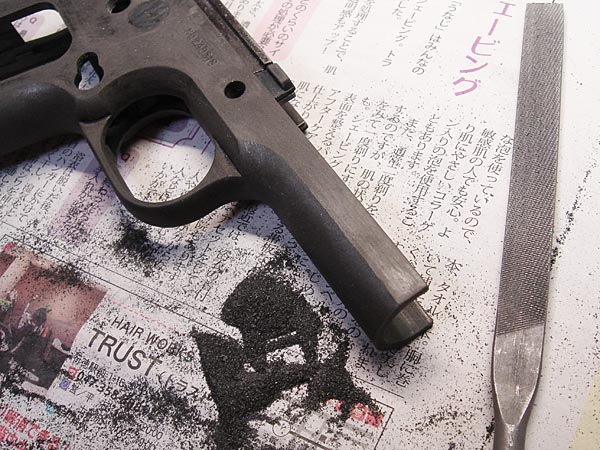

スライドの平面出しをしたら目立たなかったヒケが見えて来ます。

ヒケは成型時、プラスチックが冷えて収縮する事で発生するらしいです。

特に厚みが大きい部分ほど収縮率が高まって、周りと比べて凹んでしまいます。

それをなるべく少なく済むように、知恵と経験が凝縮されて型が作られ、プラスチック成形品は存在してるらしい。

残念ながら製造現場を直に見た事は無いですが、なんかすごいです。

この避けがたいヒケを更に神経質に平面出しをすることで、仕上げ直し後の出来映えと満足感が数倍にもアップします。

ブルーイングをされる人はとことん削って平面出しをし、ヒケを取り去る必要がありますが、私は塗装をするので凹みを瞬間接着剤で埋めて楽をします。

この一部凹んでる部分に合わせて、全体をまんべんなく削るのはかなり大変ですから・・・。

しかし反対側は細かい刻印がびっちりあるので、瞬着で楽する訳にはいきませんから、きっちり削ります。

平面出しをするときは刻印の入ってる平面部は一番最後にし、先に丸い面をやります。

その方が境界のラインがビシッと通り、惚れ惚れする程キレイに決まるからです。

フレームの方はダストカバーをゴリゴリ削って薄くします。

実銃と比べてこの部分が分厚すぎるので、素ガバは出来るだけ薄くした方がカッコいいです。

とはいえ、これも楽じゃないのである程度で妥協します。

0.5mmくらいでも厚みが減れば自己満足度はかなり高まる事請け合いです。

削るときはフレームの方を回しながら、丸い面に這わすようにヤスリをシュリンシュリンとかけて、指で触ったり、前から透かしたりして削り痕がデコボコしてないかチェック。

トリガーガードの付け根部分は丸ヤスリで。

あと素ガバ系のフレームは、矢印の部分が片側だけモッコリしてるので、ここも削ります。

下地準備をのんびりやってたら、なんか梅雨が来てしまって・・・。

塗装には向かないですよね、湿っぽくて肌寒くって。

ヒケは成型時、プラスチックが冷えて収縮する事で発生するらしいです。

特に厚みが大きい部分ほど収縮率が高まって、周りと比べて凹んでしまいます。

それをなるべく少なく済むように、知恵と経験が凝縮されて型が作られ、プラスチック成形品は存在してるらしい。

残念ながら製造現場を直に見た事は無いですが、なんかすごいです。

この避けがたいヒケを更に神経質に平面出しをすることで、仕上げ直し後の出来映えと満足感が数倍にもアップします。

ブルーイングをされる人はとことん削って平面出しをし、ヒケを取り去る必要がありますが、私は塗装をするので凹みを瞬間接着剤で埋めて楽をします。

この一部凹んでる部分に合わせて、全体をまんべんなく削るのはかなり大変ですから・・・。

しかし反対側は細かい刻印がびっちりあるので、瞬着で楽する訳にはいきませんから、きっちり削ります。

平面出しをするときは刻印の入ってる平面部は一番最後にし、先に丸い面をやります。

その方が境界のラインがビシッと通り、惚れ惚れする程キレイに決まるからです。

フレームの方はダストカバーをゴリゴリ削って薄くします。

実銃と比べてこの部分が分厚すぎるので、素ガバは出来るだけ薄くした方がカッコいいです。

とはいえ、これも楽じゃないのである程度で妥協します。

0.5mmくらいでも厚みが減れば自己満足度はかなり高まる事請け合いです。

削るときはフレームの方を回しながら、丸い面に這わすようにヤスリをシュリンシュリンとかけて、指で触ったり、前から透かしたりして削り痕がデコボコしてないかチェック。

トリガーガードの付け根部分は丸ヤスリで。

あと素ガバ系のフレームは、矢印の部分が片側だけモッコリしてるので、ここも削ります。

下地準備をのんびりやってたら、なんか梅雨が来てしまって・・・。

塗装には向かないですよね、湿っぽくて肌寒くって。